Au panthéon du rock français / Rodolphe Burger: „J’assume maintenant mon identité rhénane“

Rodolphe Burger dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, appelée aussi le val d’Argent

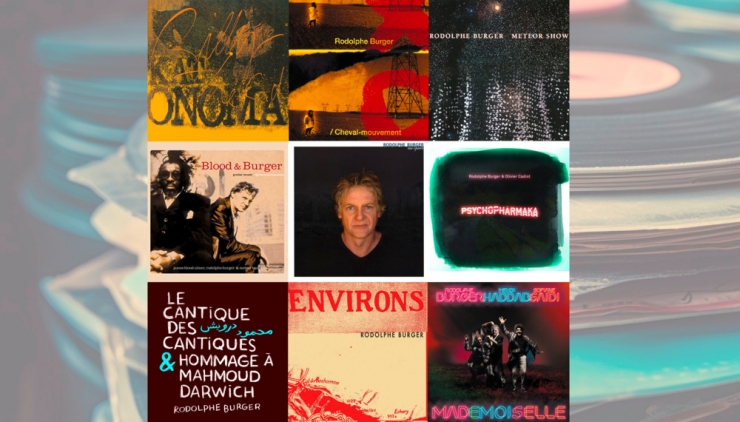

Fondateur du groupe Kat Onoma en 1986 et auteur de nombreux projets solos et collectifs à partir des années 90, l’Alsacien Rodolphe Burger est aujourd’hui une figure majeure d’un rock français exigeant et novateur. Le week-end dernier, il organisait pour la 15e fois un festival dans sa ville natale de Sainte-Marie aux Mines, à 200 kilomètres du Luxembourg. Rencontre.

„C’est dans la vallée.“ Le nom du festival qu’organise Rodolphe Burger, avec son label indépendant „Dernière Bande“, à Sainte-Marie-aux-Mines depuis 2001, relève de l’art de l’understatement, dont le Deutschlandfunk en avait fait un maître, dans un des trop rares articles publiés outre-Moselle sur l’artiste alsacien. Or, ce festival cultive l’art des concerts et des lieux insolites. Cette année, Rodolphe Burger a créé la surprise en présentant un concert au rayon frais d’un supermarché, avec le groupe Sonnenblume formé par des pensionnaires d’un institut médico-social voisin. Dans le théâtre de la ville, c’est un hommage à l’enfant franco-algérien du rock et du raï, Rachid Taha, décédé en 2018, qui était rendu pendant trois jours en présence notamment du groupe de fusion CousCous Clan qu’ils avaient créé tous les deux. A travers cet hommage, c’est l’immigration et l’industrialisation d’une vallée ouvrière qui étaient célébrées.

Rodolphe Burger a mené depuis le milieu des années 80 une carrière protéiforme, guidée par le goût de l’exploration et de la rencontre. Il s’est d’abord fait connaître avec la fondation du groupe Kat Onoma à Strasbourg, où il avait étudié puis enseigné la philosophie avant de se consacrer à la musique. Kat Onoma, classé intellectuel (son nom signifie en grec „comme son nom l’indique“) et resté dans l’ombre de groupes plus instinctifs et plus populaires comme Noir Désir ou Bérurier noir, aura sorti cinq albums studio entre 1988 et 2001, notablement influencés par Velvet Underground et le jazz.

Rodolphe Burger a mené une carrière solo à partir de 1993 et l’album „Cheval mouvement“, menant des projets en compagnie de ses amis écrivains, Olivier Cadiot et Pierre Alféri (décédé cette année). Ces projets laissent une place plus grande aux textes – économes et suggestifs, ou parfois plus conceptuel – „dans un format plus resserré, plus comparable à la forme des Lieder romantiques, où le chant et la musique sont à égalité“, dit-il. „No sport“ (2008), „Good“ (2017) et Environs (2020) sont des œuvres qui l’ont placé dans la lignée des très grands de la chanson alternative française, quelque part entre son aîné Alain Bashung et son cadet Bertrand Belin, avec lesquels il a d’ailleurs collaboré – avec le titre „Samuel Hall“ sur l’album „Fantaisie militaire“ (1998), „Le Cantique des Cantiques“ (2001) et „La ballade de Calamity Jane“ (2006), pour ce qui est du premier nommé.

Rodolphe Burger est aussi homme de rencontre avec la musique modale arabe, ouzbeke, bretonne et le jazz notamment. Passionné d’Ornette Coleman, au sujet duquel il a déjà tenu conférence, il s’est d’ailleurs aussi acoquiné avec le propre guitariste de ce dernier, James Blood Ulmer, ou le voisin suisse, Erik Truffaz, dans des projets fusion. Avec „Psychopharmaka“ (2013), l’œuvre de Rodolphe Burger a pris une nouvelle dimension, l’allemand, faisant son entrée dans son œuvre. On serait tenté de dire que c’est le détail qui le rend désormais incontournable au Luxembourg. Si on a entendu sa musique au théâtre d’Esch fin 2021, dans une chorégraphie de Jean-Claude Gallotta, il ne s’est produit qu’une fois au Luxembourg. C’était il y a vingt ans …

Je ne suis pas du tout dans l’idée de l’enracinement. La musique par définition en récuse le principe. Mais je dirais que la musique est une manière de tresser autrement la question de l’enracinement et du voyage, de la circulation.artiste alsacien et du monde

Tageblatt: Vous avez déclaré récemment dans un journal alsacien que vous étiez heureux que l’on découvre encore votre œuvre aujourd’hui. Le Luxembourg n’est-il pas un réservoir de joies futures?

Rodolphe Burger: C’est une très bonne question qui tombe assez bien. Je suis né en 1957. Dans les années 60-70, je m’étais converti complètement au rock anglais et américain, et je n’ai pas mesuré à quel point il y avait d’autres éléments importants dans ma formation musicale, le rock allemand, et puis dans ma formation intellectuelle ou culturelle au sens large. La langue allemande, que j’avais un peu rejetée quand j’étais adolescent, est revenue comme quelque chose dont j’ai découvert les merveilles. J’ai commencé par dédier un disque, envoyé comme une sorte de long letter à la culture allemande, qui s’appelait „Psychopharmaka“, avec mon ami Olivier Cadiot. C’était une espèce de road trip où l’on mêlait nos fétiches à l’un et l’autre, de Schubert à Kraftwerk en passant par les dadaïstes, etc. Je me suis mis même à chanter du Schubert sur un de mes disques, ce que je ne me serais jamais imaginé à l’époque. C’est quelque chose qui progressivement est revenu. Je ne suis pas du tout dans l’idée de l’enracinement. La musique par définition en récuse le principe. Mais je dirais que la musique est une manière de tresser autrement la question de l’enracinement et du voyage, de la circulation. On est constamment obligés d’être dans une ouverture, de recevoir, d’être à l’écoute. En même temps, si on veut pouvoir répondre et donner, il faut qu’on puisse puiser dans quelque chose qu’on a en soi. J’assume maintenant, dans mon grand âge (il rigole), mon identité rhénane plus que je ne l’aurais fait dans le passé. Et j’ai même envie d’approfondir cela. Je vais beaucoup dans mon studio qui est ici, même si j’habite à Paris. Ce festival, je me rends compte que ce n’est pas par hasard s’il est situé aussi. Et je veux pousser plus loin. La prochaine édition va s’appeler Dreyeckland parce que je veux vraiment développer cet aspect. Il faudra inclure le Luxembourg (à moitié sérieux). Le Dreyeckland est la région où j’ai habité à Bâle, en 1980, quand j’ai quitté Paris. J’ai adoré habiter là-bas. Passer d’une langue à l’autre est quelque chose de fascinant. J’aime beaucoup la Suisse pour cela. L’idée est d’inviter des artistes des trois pays, je l’ai déjà fait avec les Suisses, en faisant venir Stephan Eicher, Hell’s Kitchen. Je travaille beaucoup avec des musiciens suisses comme Christophe Calpini ou Alberto Malo. Kat Onoma est un groupe qui a été très tôt remarqué en Suisse romande. On y a beaucoup tourné. Par contre, moi, ça m’a beaucoup manqué de ne pas pouvoir jouer en Allemagne. La seule fois que j’ai joué en Allemagne, c’était au „Rote Salon“ avec Jeanne Balibar.

Et quel rapport avez-vous au Luxembourg?

J’ai deux liens. J’y suis allé à l’invitation de Marie-Claude Beaud (directrice du Mudam, c’était en 2003, ndlr), au moment où le musée n’était pas encore ouvert. On s’était connus il y a très longtemps quand elle a travaillé à la fondation Cartier. Pour l’exposition Warhol, on avait organisé un concert du Velvet. L’autre lien est plus récent. J’ai eu le plaisir de rencontrer, par le biais de mon ami Mathieu Almaric, Vicky Krieps, que j’aime beaucoup comme actrice et comme personne et qui m’a l’air d’être un pur fleuron du Luxembourg. (Pause) Sinon, mes parents connaissaient le président de la Commission européenne, Jacques Santer. Il est venu ici.

Pouvez-vous nous parler de cette vallée de Sainte-Marie-aux-Mines où nous sommes?

J’y ai grandi jusqu’au bac. Elle a été le théâtre de mes aventures adolescentes, avec le rock qui était mon activité principale de l’âge de 11 à 17 ans. J’ai formé un groupe très tôt, en 1968. On animait des fêtes comme le Noël de la section bucheronnage du collège technique et on est devenus des petites stars locales. C’est un endroit urbain dans une vallée avec de très belles forêts, mais ce n’est pas un village. C’est une ville qui a eu un passé glorieux à l’époque des mines d’argent dès le Moyen Âge, puis avec le deuxième eldorado industriel promis à la population, à savoir le textile dès la fin du XVIIIe siècle, comme à Mulhouse. C’est un mini-Mulhouse encastré dans une vallée. C’est très particulier. Il n’y a pas de vigne, pas de cigogne, ici. Ce n’est pas cette Alsace-là. C’est une autre histoire. Adolescent, j’ai vécu le déclin violent de cette ville, avec beaucoup d’usines fermées dans les années 70, dont beaucoup seraient entièrement classées aujourd’hui si on ne les avait pas détruites. Les Suisses ou les Allemands – je ne connais pas la politique au Luxembourg – les auraient conservées. C’est assez typique des crises, on détruit ce qui est chargé négativement. Il y a eu à l’inverse une politique absurde de construction de logements sociaux pour fixer la population ouvrière, ce qui explique qu’il y a eu une évolution sociale, une spirale délétère, un ghetto social. En même temps, des gens y sont restés, comme Mehdi qui tient le bar „Chez Mehdi“ qui est devenu le quartier général du festival.

Quel était le projet du CousCous Clan, au nom si emblématique?

Ce nom était une fulgurance de Rachid. Il en était le champion. Il avait d’autres noms de groupe comme ça, comme le Kebab-a-Lula. Il appelait ses musiciens „L’armée mexicaine“. Et puis il y avait le CousCous Clan. C’était d’abord une blague. Un jour, c’est devenu une réalité à la faveur d’une invitation à faire un truc ensemble à la Maison de la musique à Nanterre. On a fait un concert non annoncé dans le bar „Chez Ali“. On a mélangé nos musiciens et nos répertoires. On a fait des mash-ups: „Agatha“ que Rachid chantait („Agatha ne me ment pas/Ce n’est pas mon fils“, ndlr) avec „Billie Jean“ que j’avais repris et qui fait entendre le texte „The kid is not my son“. Il chantait une version arabe de „Walk on the Wild Side“ et je prenais la partie de Lou Reed. Ce n’était que des choses comme ça, à la va-vite. Mais le vrai acte de naissance, c’est ici, lors d’un concert chez Mehdi qui était délirant, une insurrection joyeuse.

Vous avez mis en musique la poésie de Mahmoud Darwich, joué avec Rachid Taha et créé plus récemment le Trio Mademoiselle avec Sofiane Saïdi et Mehdi Haddab. D’où vient votre intérêt pour les sonorités arabes?

Je pense que ça vient d’ici. J’avais des copains algériens, même s’ils ne jouaient pas de musique. Il y avait aussi un vieil Algérien hyper sympathique, qui nous invitait chez lui, quand on avait onze, douze ans. On y faisait des petites fêtes. Pascal Benoit, devenu le batteur de Kat Onoma, faisait des rythmiques sur les rebords de fenêtre, puis des bongos. J’étais familiarisé à une ambiance, à une manière de faire la fête, une convivialité et évidemment après à une musique. Il y a une vingtaine d’années, j’allais assez souvent dans le Sud marocain, j’y ai découvert la musique gnawa, mais aussi les musiques maliennes d’Ali Farka Touré, puis Tinariwen. Mais ce n’est pas que cette musique-là. Je suis allé en Ouzbékistan. J’ai une curiosité pour les musiques.

Vous menez justement beaucoup de projets collectifs, à la découverte de nouveaux univers, au détriment peut-être de vos projets solo. Est-ce un intérêt personnel ou y a-t-il une sorte de message d’ouverture à l’autre?

Je n’ai jamais eu l’impression de perdre mon temps. C’est vrai qu’habituellement, en France, on a plus l’habitude d’artistes qui sont dans une carrière, en favorisant son propre projet. Quand j’étais chez EMI, les mecs de maisons de disque ont projeté sur moi quelque chose en disant: „C’est notre nouveau Bashung.“ Bertrand Belin a droit à ça aussi. Cela voulait dire d’arrêter de faire les projets avec les Ouzbeks, les projets „welsh“ avec Olivier Cadiot. Ils pensaient que c’était de la dispersion, anti-productif en termes de promo parce que les gens ne comprenaient plus rien, les attachés de presse ne s’en sortaient pas. Or, c’est vraiment un attrait pour moi. Je ne m’attendais d’ailleurs pas à ce que la musique devienne à ce point un vecteur vital, qui a réorienté complètement ma vie. Je n’imagine plus du tout entreprendre un voyage touristique. Si je vais ailleurs, c’est pour faire de la musique, rencontrer des musiciens. Au début, avec Kat Onoma, c’est vrai qu’on était très concentrés sur notre truc. C’est normal. Il fallait forger son son et sa personnalité. Ça prend du temps. Mais assez vite, j’ai eu des propositions, où il y a eu des circonstances, qui m’ont amené à découvrir que j’étais à même de discuter musicalement avec d’autres. Ma première rencontre avec la musique modale s’est faite avec un groupe afghan, l’Ensemble Kaboul à Strasbourg, il y a longtemps. Ils avaient une musique à eux très belle. Ils faisaient tout un concert en do dièse, sans que ce soit ennuyeux. La variation venait des modes, des rythmes et non de l’harmonie. Au début, je marchais sur des œufs, j’essayais de paraphraser leurs mélodies. Je n’amenais rien. A un moment donné, j’appuie sur mes pédales de distorsion et je les vois s’illuminer et me dire que c’est ça qu’ils voulaient. Ils ne voulaient pas que je les imite. Le vieil Afghan qui faisait le do dièse, un type avec l’humour typique des victimes de l’histoire, avant de monter sur scène, me disait: „Vas-y Rudolf, envoie les bombes sur Kaboul.“ Après, quand tu vas à Taschkent, que tu rencontres des musiciens qui ne parlent pas un mot d’anglais, au bout de cinq minutes, tu congédies l’interprète parce qu’on discute musique.

Ce n’est pas que de la fête ou de l’émotion, mais c’est de la pensée aussi. A travers la musique, une pensée s’exprime, mais de manière non discursive.ancien prof de philo

Pensez-vous que la musique puisse avoir une influence aussi grande que la philosophie sur la perception du monde et de notre environnement?

La musique n’est pas discursive, mais c’est néanmoins un langage. Quand on discute avec les Ouzbeks, on ne discute pas philo, on discute musique. Il se passe énormément de choses. Mais de quel ordre est-ce? Ce n’est pas que de la fête ou de l’émotion, mais c’est de la pensée aussi. A travers la musique, une pensée s’exprime, mais de manière non discursive. Qu’est-ce qui différence une phrase musicale d’une phrase discursive? C’est une grande question philosophique. On emploie d’ailleurs le même mot. Les expériences que la musique m’a amené à faire étaient d’une richesse que je ne soupçonnais pas. C’est très collectif, la musique comme pratique, avec les techniciens. Le studio et les groupes sont de fabuleux lieux d’expérimentation. Ça n’a pas arrêté de me nourrir. Je n’ai pas eu l’impression d’appauvrir mon expérience, en renonçant à la carrière philosophique.

Votre œuvre est traversée par la littérature. N’avez-vous pas eu la tentation de mener une carrière littéraire en parallèle, comme le fait Bertrand Belin?

La question s’est posée plutôt pour la philosophie (…). Je n’ai jamais été trop tenté par des écritures de fiction, même si j’écris des textes de chansons. J’ai eu la chance de découvrir des putains d’écrivain, qui sont devenus mes meilleurs amis, comme Pierre Alféri, avec qui j’ai écrit une soixantaine de chansons, et Olivier Cadiot. Avec Pierre, on a fait ensemble aussi d’autres choses liées plus à son œuvre à lui, je me suis mis au service de ses ciné-poèmes. J’ai un attrait énorme pour la littérature. Je lis moins maintenant, mais j’ai beaucoup lu. De ce fait, peut-être ai-je toujours placé très haut l’écriture, comme le sport extrême, comme les mecs qui se font l’Everest tout seul. Foucault disait que la folie est l’absence d’œuvre. L’écrivain qui fait œuvre, il arrache l’œuvre à la folie, il est dans une expérience extrêmement profonde, il affronte la folie, la mort, l’existence tout seul. J’admire cela énormément. Peut-être que j’héroïse les écrivains. J’étais plus tenté d’essayer de faire quelque chose avec eux. Je leur piquais des choses. Je les ai sollicités parce qu’à un moment, je ne savais pas comment m’y prendre, c’était compliqué, le français. J’admire les tangentes comme celle de Bertrand Belin. Bashung aussi, c’était ça, quand on voit d’où il part et où il arrive, c’est dingue comment il a inventé son propre chemin en s’aidant des autres.

La reprise, c’est le conservatoire naturel de toutes les musiques non écritesthéoricien de la reprise

Votre carrière est notamment marquée par de nombreuses reprises. Pour vous, c’est un art à part entière?

C’est une grande différence entre la musique populaire modale, de transmission orale, les musiques du XXe siècle qui se sont développées à partir du blues et du jazz et la musique occidentale qui suit une ligne soi-disant de progression, comme Schönberg, que j’adore, mais dont l’idée est de créer quelque chose de nouveau qui ne se répète pas et qui n’est pas même répétable. On ne peut pas siffler du Schönberg. Nous, nos trucs, on peut les siffler. C’est quelque chose qui appelle la répétition. La reprise, c’est le conservatoire naturel de toutes les musiques non écrites. (…) Il n’y a pas de mauvaise musique pour moi. Toute musique, plus rudimentaire, peut être intéressante, et la musique la plus sophistiquée être inintéressante. C’est le mystère de la musicalité: Qu’est-ce qui fait qu’une petite phrase tout à coup devient musicale, comme la petite ritournelle dont parle Deleuze chez Schuman, Schubert? Qu’est-ce qui fait que tout à coup, ça décolle? C’est la même chose avec la musique qu’on joue. Des fois, c’est trois fois rien, un tout petit décalage qui en fait toute la force.

On vous a vu jouer avec Sonnenblume au supermarché. Qu’est-ce qui vous intéresse dans cette démarche?

C’est un peu pareil à mes autres projets, mais aussi autre chose, un continent qui n’existe pas, mais où il y a des propositions complètement singulières et spontanées.

- Un livre sur le colonialisme récompensé – Le choix de l’audace - 14. November 2024.

- Trois femmes qui peuvent toujours rêver: „La ville ouverte“ - 24. Oktober 2024.

- Une maison à la superficie inconnue: Les assises sectorielles annoncent de grands débats à venir - 24. Oktober 2024.

Headlines

Headlines

Umfrage

Umfrage

Facebook

Facebook  Twitter

Twitter  Instagram

Instagram  LinkedIn

LinkedIn

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.

Melden sie sich an

Registrieren Sie sich kostenlos