Parallelwelt Studium / Ein Einblick in die Berliner Drogenkultur

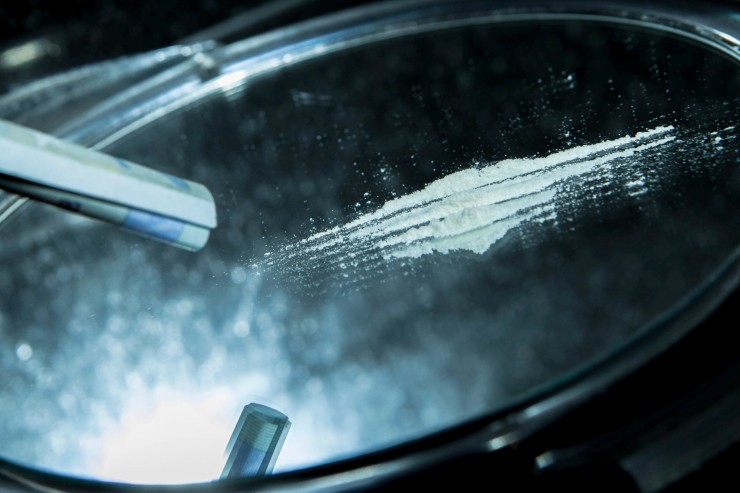

In Berlin ist es äußerst einfach an Drogen zu kommen, egal zu welcher Tageszeit

Die meisten kennen ihn durch seinen Blog. Kaum jemand beschäftigt sich so detailliert mit der rechten Szene wie er: Maxime Weber. Allerdings ist der luxemburgische Student auch mit Herausforderungen wie Mario-Kart-Rennen, WG-Partys und seinem Philosophiestudium konfrontiert.

HEADLINE

Neben gutem veganem Essen, der Mauer und Eisbär Knut (R.I.P.) ist Berlin vor allem für eines bekannt: eine ausgeprägte Vorliebe für den Konsum von Drogen jeglicher Art.

Neben gutem veganem Essen, der Mauer und Eisbär Knut (R.I.P.) ist Berlin vor allem für eines bekannt: eine ausgeprägte Vorliebe für den Konsum von Drogen jeglicher Art. Ohne einen kleinen Einblick in die Drogenszene der deutschen Hauptstadt wäre eine Artikelserie über das Leben in Berlin deswegen auch nicht wirklich komplett. All diejenigen, die sich jetzt auf einen ausführlichen Bericht meiner tagelangen Ketamin-Exzesse im Berghain gefreut hatten, muss ich an dieser Stelle jedoch enttäuschen. Ich habe mich nämlich mit 16 dazu entschieden, weder Alkohol noch sonstige Rauschmittel zu mir zu nehmen, und dieses Vorhaben bislang auch eingehalten. Selbst der Umzug nach Berlin hat daran nichts geändert.

Krabbenwesen und Kokstaxis

Doch auch als Außenstehender gerate ich nach wie vor tagtäglich mit der Drogenkultur der deutschen Hauptstadt in Kontakt. Das fängt alleine schon bei meinem Studium an. Von allen Studiengängen scheinen Philosophen die größte Vorliebe für Drogen zu hegen. 2013 berichtete der Guardian, dass einer an 21 verschiedenen Universitäten im Vereinigten Königreich durchgeführten Umfrage zufolge 87% aller britischen Philosophiestudenten schon mindestens einmal Drogen probiert haben. Zum Vergleich: Unter Medizinern waren es nur 57%. Wahrscheinlich ist das vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die bewusstseinserweiternden Eigenschaften von Drogen und das philosophische Streben nach möglichst einfallsreichen und subversiven Einsichten in die fundamentalen Strukturen der Realität einfach gut ergänzen. Jean-Paul Sartre etwa ließ sich als junger Student auf der Suche nach neuen Erkenntnissen Meskalin in den Arm injizieren – woraufhin er zwar angeblich die Inspiration für sein Werk La Nausée erhielt, sich dafür aber auch monatelang einbildete, von Krabbenwesen verfolgt zu werden.

Diese Affinität für bewusstseinserweiternde Substanzen kann ich auch immer wieder auf WG-Partys oder in Klubs bei meinen eigenen Kommilitonen beobachten – und die wird gerade eben erst dadurch befeuert, dass Berlin so viele verschiedene und geradezu lachhaft einfache Wege bietet, um zu jedem erdenklichen Tageszeitpunkt an Drogen zu kommen. So gibt es beispielsweise sogenannte Weed- und Kokstaxis, die – wie ihr Name es bereits subtil andeutet – per Telegram kontaktiert werden können und oftmals innerhalb weniger Minuten die gewünschten Mittel liefern. Dann kann man noch in der U-Bahnlinie U8 Männer beobachten, die die ganze Strecke abfahren und an jeder Haltestelle dubiose Deals mit Menschen an der Plattform abwickeln. Und in den Klubs wiederum bekommt man Drogen sowieso regelrecht hinterhergeworfen.

Omnipräsente Dealer

Am eindrücklichsten erfahre ich die Berliner Drogenkultur jedoch jeden Tag in meiner Wohngegend. Ich lebe nämlich direkt am Görlitzer Park – der mittlerweile den Bahnhof Zoo als notorischsten Drogenumschlagplatz Deutschlands abgelöst hat. Auf dem Weg von der U-Bahnstation nach Hause werde ich jedes Mal mindestens zwei- oder dreimal von den omnipräsenten Dealern gefragt, ob ich gerne Drogen kaufen möchte. Bei vielen von ihnen handelt es sich um Geflüchtete, die keiner regulären Arbeit nachgehen dürfen, weswegen sie versuchen, mithilfe des Dealens wenigstens etwas Geld zu erwirtschaften, das sie an ihre Familien zu Hause schicken können. Am Anfang habe ich noch jedes ihrer Angebote freundlich abgelehnt. Mittlerweile jedoch habe ich mich so sehr an die Anwesenheit der Dealer gewöhnt, dass ich an ihnen vorbeigehe, ohne sie bewusst wahrzunehmen. Sie gehören einfach zum Kiez dazu – so sehr sogar, dass jüngst eine Statue zu ihren Ehren im Görlitzer Park errichtet wurde.

Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder zu Reibungen, vor allem wenn sich Passanten oder Parkbesucher von den Dealern belästigt fühlen. Dazu kann es passieren, dass vereinzelte drogenabhängige Menschen in der Umgebung des Parks sich aufgrund mangelnder psychologischer Betreuung aggressiv verhalten. Um zwischen den verschiedenen Parteien zu vermitteln und für Ordnung zu sorgen, ernannte der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 2016 eigens einen Parkmanager für den „Görli“, wie der Görlitzer Park in Berlin genannt wird. Dazu durften wir Anwohner letztes Jahr auch den deutschlandweit ersten Parkrat wählen, vor dem sich der Parkmanager verantworten muss.

Bis zu 15 Gramm Gras legal

Dieser auf Konsens und Dialog ausgelegte Ansatz zum Umgang mit den Problemen am Görli unterscheidet sich deutlich von der Null-Toleranz-Politik, die zuvor verfolgt wurde. Von 2015 bis 2017 konnten nämlich sowohl Dealer als auch Käufer schon für den Besitz geringer Mengen illegaler Substanzen strafrechtlich verfolgt werden. Diese Herangehensweise erwies sich aber als fruchtlos, da die Dealer einfach auf benachbarte Stadtteile und Parks ausgewichen sind.

Seit der Aufhebung des Verbots darf man nun im Görli wieder straffrei bis zu 15 Gramm Gras mit sich rumtragen. Verhaftungen gibt es trotzdem noch immer zuhauf. Beinahe jede Woche kann ich direkt vor meiner Haustür beobachten, wie Dealer in Polizeiwagen abgeführt werden. Meistens dauert es jedoch kaum fünf Minuten, bis wieder andere Händler an die frei gewordenen Stellen nachgerückt sind.

Drogen als anthropologische Konstante

Dieses Katz-und-Maus-Spiel und die anderen von mir erwähnten Blüten der Berliner Drogenkultur könnte man nun einfach als absurde Anekdoten aus dem Großstadtleben abtun. In meinen Augen stehen sie aber auch repräsentativ dafür, wie fehlgeleitet die derzeitige Drogenpolitik in Deutschland und vielen anderen westlichen Ländern ist. Natürlich sollte man die negativen Folgen von Drogen nicht kleinreden. Ich sehe jeden Tag auf dem Nachhauseweg, was für gravierende Schäden sie bei Menschen anrichten können, wenn nicht verantwortungsvoll mit ihnen umgegangen wird.

Gleichzeitig ist der Konsum von Drogen aber eine anthropologische Konstante, die sich durch keine noch so repressive Drogenpolitik unterbinden lässt. Wie die Drogenkultur in Berlin bestens demonstriert, werden Menschen immer kreative und ausgefallene Wege finden, um an bewusstseinserweiternde Substanzen zu gelangen. Die Tatsache anzuerkennen, dass Menschen nun einmal Drogen nehmen, und ihr auf politischer Ebene zumindest durch Entkriminalisierung gerecht zu werden, würde dabei auch helfen, den Weg für einen gewissenhafteren Konsum zu ebnen und stoffgebundene Suchterkrankungen besser in den Griff zu bekommen. In Luxemburg ist man durch die Legalisierung von Marihuana schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung gegangen. Allerdings zeigt die nach wie vor weit verbreitete gesellschaftliche Stigmatisierung von Drogenabhängigen – die sich etwa in der immer wieder aufkeimenden Abneigung gegenüber Initiativen wie der „Fixerstuff“ ausdrückt –, dass auch dort noch viel nachgeholt werden muss.

Wo wir schon von Drogen und meinem Herkunftsort reden: Vor Kurzem wurde ich von einem Dealer am Görli gefragt, ob ich Berliner sei – was mich ins Grübeln über das Konzept von Heimat gebracht hat. Mehr dazu in meinem nächsten Artikel.

Zur Person

Maxime Weber wurde 1993 in Luxemburg geboren und schloss 2017 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München seinen B.A. in Philosophie ab. Zurzeit absolviert er im selben Fach an der Freien Universität in Berlin seinen M.A. Seit 2011 berichtet er auf seinem Blog (der zunächst „Lorgthars mythische Schreibkammer“ hieß, ehe er 2014 in „Maxime Weber Blog“ umbenannt wurde) über die Aktivitäten der rechten Szene in Luxemburg. Im Mai 2018 erhielt er für diese Arbeit von der gleichnamigen Stiftung den „Prix René Oppenheimer“. Daneben schreibt er Prosa- und Songtexte; 2016 wurde seine Kurzgeschichte „Chaudron fêlé“ beim Jugend-Literaturwettbewerb „Prix Laurence“ mit dem ersten Preis in der Alterskategorie 18-26 Jahre ausgezeichnet. Momentan schreibt er an seiner Masterarbeit. Außerdem dreht er hin und wieder Kurzfilme und Musikvideos und ist bei diversen musikalischen Projekten tätig. Maxime war zudem Tageblatt-Praktikant.

- Kriminelle versuchen schon wieder, Geldautomaten zu sprengen – dritter Vorfall innerhalb einer Woche - 23. Januar 2025.

- Ombudsmann sieht Kinder in Gefahr und schlägt Alarm - 23. Januar 2025.

- Plaudern, üben und sich kennenlernen: In Dommeldingen finden wieder Sprachcafés statt - 23. Januar 2025.

Headlines

Headlines

Umfrage

Umfrage

Facebook

Facebook  Twitter

Twitter  Instagram

Instagram  LinkedIn

LinkedIn

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.

Melden sie sich an

Registrieren Sie sich kostenlos