Postkolonialismus / Eine Luxemburgerin auf der Suche nach ihrer afrikanischen Mutter

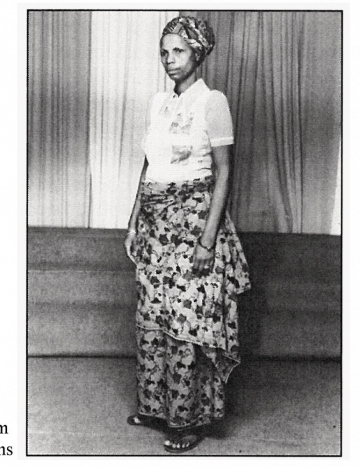

Jeannine Herrmann Grisius im Jahr 2021 auf Besuch in Luxemburg

Im Alter von sechs Jahren wurde Jeannine Grisius von ihrer Mutter in Ruanda getrennt. Sie wuchs in Luxemburg auf und machte sich später auf die Suche nach ihren Wurzeln. Und sie schrieb ein Buch darüber, dessen Übersetzung auf Portugiesisch zurzeit in Brasilien vorgestellt wird.

Leblon – ein Sehnsuchtsort. Ich denke an das berühmte Lied von Caetano Veloso und Gilberto Gil, das dem Stadtteil im Süden von Rio de Janeiro gewidmet ist. „As camelas do Quilombo de Leblon“ heißt es. Als Quilombo wurde einst eine Ansiedlung geflohener afrobrasilianischer Sklaven bezeichnet. Ein Zufluchtsort. Der Quilombo von Leblon war einer der wichtigsten in Brasilien, kurz vor der Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1888. Einige Jahre zuvor hatte der Portugiese José de Seixas Magalhães, ein überzeugter Abolitionist, in Leblon ein Stück Land gekauft und dort mit dem Anbau von Kamelien begonnen. Fortan wurden Kamelien „Blumen der Freiheit“ genannt. Sie wurden zum Symbol der Abschaffung der Sklaverei – und sind noch heute ein Zeichen des zivilen Ungehorsams.

Dies zu dem geschichtsträchtigen Ort, an dem Jeannine Grisius die portugiesische Übersetzung ihres Buches „Le visage oublié“ in einer Buchhandlung präsentiert. Es heißt „O Rosto Esquecido. À procura da minha mãe africana“. Sie hat es 2001 erstmals in der Schweiz auf Französisch veröffentlicht. Eine zweite, umfangreichere Version wurde 2004 auf Deutsch publiziert: „Dein Bild im Herzen: Auf der Suche nach meiner afrikanischen Mutter“. Die Autorin beschreibt darin, wie sie in Luxemburg aufwuchs, aber auch, wie sie sich auf die Suche nach ihrer Mutter in Afrika begab.

Die stellvertretende Missionschefin der luxemburgischen Botschaft in Brasilia, Nadia Mellina, sagt: „Als ich mir vor zwei Jahren im Nationalmuseum für Geschichte und Kunst von Luxemburg die Ausstellung über die ‚koloniale Vergangenheit Luxemburgs‘ anschaute, sagte meine Mutter zu mir: ‚Da ist ja meine Deutschlehrerin.‘ Sie hatte Jeannine Grisius erkannt, deren außergewöhnliche und bewegende Geschichte in der Ausstellung vorkam.“ Im Jahr 2023 entstand ein Dokumentarfilm über Jeannine Grisius’ Leben, für den die Botschaft mit der Autorin zusammenarbeitete und für den Nadia Mellina das Drehbuch verfasst hat. In dem Film wird auch das ausbeuterische und rassistische Kolonialsystem thematisiert.

Schwerer Abschied

Geboren 1946 in Ruanda, kam Jeannine 1953 nach einem Jahr Aufenthalt in Léopoldville, dem heutigen Kinshasa, nach Luxemburg. „Ich war sechs Jahre alt, als ich meine Mutter verlassen musste“, beginnt sie ihr Buch. Als sie vor drei Jahren für einen Vortrag von Genf, wo sie seit mehr als 40 Jahren lebt, nach Luxemburg kam, las sie aus einem Brief ihrer Mutter, der kurz nach ihrer Trennung geschrieben worden war, jene Stelle über den Abschied vor. „Es war das erste Mal“, sagte sie mir später, „dass ich bei einem Vortrag weinen musste.“

Ihr Vater Nicolas Grisius war 1938 als Ingenieur nach Afrika gegangen. „Über die Beziehung meiner Eltern weiß ich fast nichts“, schreibt Jeannine Grisius in ihrem Buch. „Meine Mutter kam zu meinem Vater, sie war jung, sie war schwarz, sie war seine Haushälterin.“ Sie erfuhr, dass ihre Mutter Tochter eines Aristokraten gewesen sei, „eines Prinzen oder Barons aus einer alten Dynastie“. Demnach war Jeannine sowohl aus dem „europäischen Bürgertum als auch aus der afrikanischen Aristokratie“. Ihre Mutter, die den arabischen Namen Zaïna trug, gehörte zum Volk der Tutsi. Sie sei groß gewachsen und von auffallender Schönheit gewesen.

Nach belgischem Recht hätte Nicolas Grisius ihre Mutter nicht heiraten dürfen. Gemischte Ehen waren in dem rassistischen Kolonialsystem nicht erlaubt. Nach luxemburgischem Recht jedoch schon. „Anscheinend waren meine Eltern verheiratet“, erklärt Jeannine, „aber es gab keine Papiere. Gut möglich, dass es eine traditionelle afrikanische Hochzeit war.“ Nach europäischen Maßstäben war sie ein uneheliches Kind. Als ihr Vater Ruanda verließ, um in der ebenfalls belgischen Kolonie Kongo zu arbeiten, blieb das Mädchen bei ihrer Mutter: „Die ersten sechs Jahre meines Lebens verbrachte ich somit in einem afrikanischen Dorf. Ich war ein afrikanisches Kind, barfuß und aß mit den Händen. Ich wusste aber, dass ich einen luxemburgischen Vater hatte. Ich hatte von ihm geträumt und wollte ihn gerne einmal kennenlernen.“ Sie beschreibt, was sie noch von ihrer Kindheit weiß, wie sie im Wald mit den anderen Kindern spielte oder beim Holzsammeln half.

Eines Tages habe ihre Mutter zu ihr gesagt: „Morgen gehst du zu deinem Vater. Ich verstand nicht, dass das für immer sein sollte.“ Sie hatte sich nicht einmal von ihrer Schwester verabschieden können. „Ich hätte es nicht ertragen“, schreibt sie, „sie weinen zu sehen.“ Ihr Vater hatte kurz nach ihrer Geburt eine Luxemburgerin geheiratet und wohnte zu der Zeit in Léopoldville. Später lebte Nicolas Grisius mit seiner damaligen Frau und Jeannines 1948 geborenem Halbbruder in Bukavu, auf der kongolesischen Seite des Kivusees, nicht weit von dem Dorf, in dem Jeannine mit ihrer Mutter wohnte. Als sie schon erwachsen war, habe ihr Vater zu ihr gesagt: „Du warst immer der wichtigste Mensch in meinem Leben, ich hätte niemals eine Frau geheiratet, die dich nicht akzeptieren würde. Ich sei seine erste Bedingung für eine Heirat gewesen. Das war für mich neu, aber auch moralisch sehr wichtig. Denn meine Stiefmutter hat immer so getan, als hätte ich es ihr zu verdanken, dass ich dank ihres Einflusses bei meinem Vater war. Sie gab mir immer zu verstehen, dass sie mich adoptiert habe. Und dass ich ihr dankbar sein sollte. Ich musste aber niemandem dankbar sein.“

Nicolas Grisius beschloss, Jeannine in ein Internat in Luxemburg zu schicken. „Als mein Onkel das erfuhr, sagte er, das komme nicht infrage“, erzählt sie. „Dieses Kind gehöre zu unserer Familie.“ Während ihr Vater und seine Frau zusammen mit dem Halbbruder in Afrika blieben, wuchs Jeannine bei ihrem Onkel und ihrer Tante zusammen mit ihren beiden Cousinen auf. „Ich war wie ihr eigenes Kind“, betont sie. „Mein Onkel verehrte mich. (…) Wir hatten ein komplizenhaftes Verhältnis. Was mir wahrscheinlich half, die Trennung von meiner Mutter besser zu verkraften.“ Es war eine lange, schmerzhafte Trennung von ihrer Mutter und ihrer Familie. In der Ferne versuchte sie sich in dem ihr noch fremden Luxemburg einzuleben, ohne aber ihre ruandische Herkunft zu vergessen.

Die ersten paar Monate wohnte die Familie in Vichten, danach im hauptstädtischen Bahnhofsviertel. „Meine Schule war neben der Molkerei, und ich wohnte gegenüber der Schule“, erklärt sie. Später besuchte Jeannine das Mädchen-Lyzeum auf Limpertsberg. „Es war klar, dass ich zur Uni gehen würde. Ich wusste allerdings überhaupt nicht, was ich werden wollte. Ich sagte mir damals, auf keinen Fall Lehrerin. Und was bin ich schließlich geworden? Lehrerin. Ich mochte einfach die Sprachen und die Literatur.“ Sie schwärmt von den Werken der deutschen Romantik. Ein weiteres einschneidendes Erlebnis für Jeannine war der Tod ihrer Tante. Der Haushalt der Familie wurde aufgelöst. Jeannines Onkel zog zu seiner ältesten Tochter und erkrankte schwer. „Ich selbst hatte kein festes Zuhause mehr“, sagt Jeannine. Sie habe drei Koffer besessen: einen mit Bettwäsche, einen mit einem Plattenspieler und Büchern sowie einen mit ihren Kleidern. Ein halbes Jahr lang lebte sie in einem Mansardenzimmer.

Zwei Leben

Im Zuge der kongolesischen Unabhängigkeit 1960 war ihr Vater zurückgekehrt. Jeannine ging, nachdem sie in Luxemburg den „Cours supérieur“ absolviert hatte, für ein Jahr nach Brüssel an die Universität. Sie sagt, sie habe stets eine Art von Doppelleben geführt: „Das eine Leben war das Leben in Luxemburg. Ich war integriert und hatte Freunde. Ich war Klassenbeste in der Primärschule. Dadurch galt ich als ‚unangreifbar‘. Es hieß: Sie ist Afrikanerin und Klassenbeste, das kann doch nicht sein, ist nicht normal, sie muss ein Genie sein.“ Das rassistische Vorurteil, Afrikaner könnten nicht intelligent und schon gar nicht Klassenbeste sein, war verbreitet. „Ich bekam gesagt, dass ich die Intelligenz von meinem Vater hätte“, sagt Jeannine. „Meine Mutter wurde gar nicht erwähnt.“ Stattdessen hieß es, sie müsse dafür, was ihr Vater für sie getan hätte, dankbar sein. Während sie in dem einen Leben beliebt bei den Lehrern und Leuten aus dem Viertel war und das positive Beispiel der erfolgreichen Integration einer Dunkelhäutigen darstellte, blieb die andere Seite ihres doppelten Lebens verborgen. „In meinem Innenleben sah es anders aus. Wenn ich allein war, musste ich an meine Mutter denken. Es kam mir vor, als würde ich nachts in Kinyarwanda und Swaheli zu ihr sprechen. Dabei hatte ich die beiden Sprachen allmählich vergessen.“ Jeannine begann, ein Tagebuch in Briefform zu schreiben. „Ich schrieb an Zaïna, meine Mutter. Meine Tante hat es einmal gelesen. Ich fand es heraus, als ich sah, dass sie weinend aus meinem Zimmer kam.“

Nach einem Jahr in Brüssel ging Jeannine nach Freiburg, um Philosophie und Literatur zu studieren. „Ich hatte mich in der Zwischenzeit dazu entschieden, doch Lehrerin zu werden.“ Sie machte das Staatsexamen in Luxemburg und ging nach England. Sie erzählt von ihrer Zeit in London: „Ich unterrichtete auf zwei High Schools zugleich. An einer war ich Assistentin einer jüdischen Lehrerin. Sie sagte zu mir: ‚Als ich Ihr Foto gesehen habe, stellte ich Sie ein, damit man nicht meint, dass ich Rassistin sei.“ Nach und nach habe sie immer wieder Formen des mehr oder weniger versteckten Alltagsrassismus erlebt. Als sie während ihrer Zeit als Referendarin am Jungenlyzeum auf Limpertsberg einen jungen Afrikaner kennenlernte, mit dem sie sich anfreundete, fragte eine Bekannte sie: „Warum ein Afrikaner? Du bist doch gut genug für einen Weißen.“ Hin und wieder habe es Anspielungen auf ihre Hautfarbe gegeben, sagt Jeannine. „Ich wollte jedoch kein Problem daraus machen.“

Ihren späteren Ehemann Guido Herrmann hat Jeannine in Luxemburg kennengelernt. Der Schweizer arbeitete für eine Firma, die im Großherzogtum ein Büro eröffnet hatte. Schließlich bekam er das Angebot, nach Genf zu wechseln, und nahm es an. Jeannine folgte ihm kurz darauf. Die beiden, die noch heute in Genf leben, heirateten 1977 und bekamen zwei Töchter und vier Enkelkinder. Jeannine arbeitete als Deutschlehrerin an einer staatlichen Schule. „Als ich schwanger war, konnte ich mich noch mehr mit meiner Mutter identifizieren. Von da an habe ich die Nachforschungen nach ihr intensiviert“, erzählt sie. Es dauerte allerdings etwa zwei Jahre, bis sie fündig wurde. Von einem Freund ihres Vaters, der noch in Afrika lebte, erfuhr sie in einem Brief, wo sich ihre Mutter befand. Er gab ihr deren Adresse. Die postkolonialen Wirren hatten in Ruanda dazu geführt, dass die Tutsi in die Nachbarländer vertrieben wurden. Jeannines Mutter hatte noch in Ruanda geheiratet und zog mit ihrer neuen Familie nach Burundi. Sie hatte noch acht Kinder bekommen. Ihr Mann kam bei einem Autounfall ums Leben. Ein jüngerer Bruder Jeannines starb früh. Erst nach dem Genozid der Hutus an den Tutsi in Ruanda 1994 kehrte Zaïna zurück in ihre Heimat.

Das Wiedersehen

Jeannines Schwester Hélène, von der sie sich einst nicht hatte verabschieden können, war vom belgischen Roten Kreuz evakuiert worden. Als „Métisse“ sei sie in Lebensgefahr gewesen. „Ich merkte, wie sehr ich immer noch an Hélène hing“, schreibt Jeannine in ihrem Buch. „Sie wiederzufinden, war mir genauso wichtig gewesen, wie meine Mutter wiederzufinden. In meine Sehnsucht nach Afrika war sie immer eingeschlossen.“ Doch Hélènes Spur hatte sich verloren. Sie war von einem belgischen Ehepaar adoptiert worden. Schließlich fand Jeannine sie über einen Mann und eine Frau, die einst selbst nach Belgien gebracht worden waren. Die erste Kontaktaufnahme der Schwestern verlief per Telefon, danach besuchte Hélène ihre Schwester in der Schweiz. Sie hatten 17 Jahre lang nur etwa 150 Kilometer voneinander entfernt gelebt, in Belgien beziehungsweise Luxemburg.

Ihrer Mutter hat Jeannine erst nach Monaten geschrieben – „weil ich sicher sein wollte, dass ich alles ertragen konnte, was sie mir schriebe“. Als Zaïna ihr antwortete – sie hatte den Brief einem ihrer Kinder diktiert und von ihm auf Französisch übersetzen lassen – legte sie ein Foto von sich und ein Kindheitsfoto von Jeannine bei. „Zaïna schrieb mir auch, dass sie bis zu meinem 15. Lebensjahr Nachricht über mich erhalten hatte. Und Fotos. Danach hatte mein Vater den Kontakt abgebrochen, weil er nach Europa zurückging. Mit mir durfte Zaïna keine Verbindung haben, weil es mich in meinem Studium gestört hätte. Von all dem hat mir mein Vater nie etwas erzählt.“ Nach 29 Jahren sah Jeannine schließlich ihre Mutter wieder. „Ich war damals 35. Wir luden sie ein und ließen sie nach Genf kommen. Sie wohnte sechs Wochen bei uns.“

Die Verständigung gestaltete sich schwierig, denn Zaïna sprach nur wenig Französisch. So musste eine Verwandte, die mit einem Schweizer verheiratet war und auch in Genf lebte, als Dolmetscherin fungieren. Der Moment des Wiedersehens bleibt für Jeannine unvergesslich: „Sie kam am Flughafen an. Ich wartete mit meinem Mann auf sie. Wir waren zurückhaltend.“ Jeannine hat dafür eine Erklärung: „Wir beide hatten uns einfach sehr gut unter Kontrolle. Später erkannte meine Mutter eine kleine Wunde an meinem Fuß. Sie übernahm sofort ihre Mutterrolle. Ich trug zum Beispiel eine Jeans – und sie sagte gleich: ,Du kleidest Dich schon wie eine Weiße.‘ Ich fragte sie, ob ihr das Zimmer gefalle. Und sie meinte: ‚Das sage ich Dir morgen.‘ Wir haben uns immer geneckt. Nach außen zeigten wir nicht unsere Emotionen. Wenn wir angefangen hätten zu weinen, wann hätten wir aufgehört? So haben wir erst gar nicht damit angefangen.“

Schließlich ist Jeannine erstmals 2003 nach Ruanda zurückgekehrt. „Das war zwei Wochen vor dem Tod meiner Mutter. Sie lag im Sterben und war fast blind. Ich war mit meinen beiden Töchtern dort. Eine heißt Zaïna, die jüngere, sie hatte sie nie kennengelernt. Ich wurde von meiner großen Familie, sieben Geschwister, am Flughafen empfangen. Wir waren bei meiner Schwester Béatrice. Alle stellten sich vor. Wir hatten einander nie zuvor gesehen, aber es war sofort ein Verhältnis wie unter Geschwistern.“ In ihrem Buch sind einige Fotos von der Wiederbegegnung zu sehen. „Ein Kollege, der den Text gelesen hatte, riet mir, ihn einem Verlag zu schicken“, sagt Jeannine. „Ein kleiner Verlag nahm es an.“ Die deutsche Fassung ist keine direkte Übersetzung. „Ich schrieb das Buch einfach neu“, erklärt Jeannine. Es handelt sich also um zwei Fassungen ein und derselben Geschichte. So wie auch die zwei Seiten ihres Lebens zusammengefunden haben. Indem sie ihre Mutter wiederfand, schloss sich ein Kreis. „Verglichen mit meinen Geschwistern, bin ich meiner Mutter am ähnlichsten“, weiß Jeannine. „Später wurde ich einmal von Leuten angesprochen, die meine Mutter kannten. Sie sagten, ich müsse doch die Tochter von Zaïna sein. Zwar waren wir Jahrzehnte voneinander getrennt. Doch das Gesicht habt ihr uns nicht nehmen können.“

Nun ist 20 Jahre nach der deutschen Fassung die portugiesische Fassung erschienen. Die erste Präsentation des Buches fand am 29. Oktober in Brasilia statt, die zweite am 31. Oktober in São Paulo, die dritte ist am 4. November in Rio de Janeiro – in einer Buchhandlung in Leblon, jenem Stadtteil, wo José de Seixas Magalhães einst begann, Kamelien zu pflanzen – kurz vor dem „Dia da Consciência Negra“, dem „Tag des schwarzen Bewusstseins“, den die afrobrasilianische Bevölkerung am 20. November begeht, Todestag des Quilombo-Anführers Zumbi dos Palmares (1655-1695) und offizieller Feiertag in Brasilien sowie Symbol für den Kampf gegen die Versklavung.

Diese Version wurde in Brasilien von den Übersetzerinnen Gisele Eberspächer und Lilian C.S. dos Santos ins Portugiesische übertragen. Das Projekt wurde ausschließlich von Frauen realisiert. Das Doppelcover gestaltete die afro-brasilianische Künstlerin Aline Bispo. Die grafische Gestaltung stammt von Letícia Lampert, das Lektorat von Érica Casado, Chefredakteurin bei Editacuja Editora. Nadia Mellina, stellvertretende Missionschefin der luxemburgischen Botschaft in Brasilia, auf deren Initiative die Übersetzung des Buches zurückgeht, ist die Kuratorin des Projekts.

Ich schließe die Augen und sehe das Gesicht meiner Mutter, wie ich es schon so oft gesehen habe. Sie beißt nachdenklich auf ihre Lippe, auf ihren Wangen bilden sich Grübchen. Sie ist so schön. Ich beiße mir auf die Lippe, um ihr näher zu sein. Zaïna ist weg, Hélène ist weg, meine Großmutter ist weg, sie sind alle weg.

Headlines

Headlines

Umfrage

Umfrage

Facebook

Facebook  Twitter

Twitter  Instagram

Instagram  LinkedIn

LinkedIn

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.

Melden sie sich an

Registrieren Sie sich kostenlos