15 Jahre Tsunami im Indischen Ozean / „Ich dachte, dass kein Mensch überlebt hat“

Thailändische Ärzte versuchen Tsunami-Opfer zu identifizieren inmitten von Bergen eingewickelter Leichen im Bang Muang Tempel, Khao Lak, Provinz Phang Nga, Südthailand. Bei der größten Tsunami-Katastrophe seit Menschengedenken kamen rund 230 000 Menschenm ums Leben.

Ein Tsunami tötete an Weihnachten 2004 Hunderttausende Menschen, riss Familien auseinander. Julia hat überlebt, ihre Mutter nicht. 15 Jahre später sind ihre Erinnerungen noch immer lebendig.

An Weihnachten will Julia fröhlich sein. Nachdenklich, aber auch fröhlich, wenn die ganze Familie gemütlich zusammensitzt, wie sie sagt. Irgendwie muss sie auch, das Leben geht weiter. „Mein Mann meinte, dass ich langsam aufhören muss, dem Tag diese traurige Bedeutung zu schenken“, sagt die 37-Jährige in ihrem Haus auf dem Land im Saarland. „Ich muss einfach wieder normal Weihnachten feiern – auch wegen der Kinder.“ Einer ihrer zwei Söhne hat Weihnachtskugeln im Wohnzimmer aufgehängt. Aber sie denkt viel an ihre Mutter, jeden Tag. Und an Weihnachten schaut sie sich den Ordner mit den Fotos an.

Julia, die in Wirklichkeit anders heißt, möchte von dem Tag erzählen, der ihr Leben verändert hat, damit der Tsunami vom 26. Dezember 2004 und seine Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Gleichzeitig fällt es ihr auch nach 15 Jahren noch schwer, über die Erinnerungen zu sprechen. Damals war Julia 22, studierte Touristik und liebte es zu reisen, genau wie ihre Mutter. Zusammen feierten sie Weihnachten im Urlaubsort Khao Lak an der Westküste Thailands. Ihr Hotel lag direkt am Meer, das Wasser war türkisblau, der Sand weiß, es war um die 30 Grad warm. Am Zweiten Weihnachtstag habe sie eine Erschütterung geweckt. „Da hat es etwas gerumpelt, aber weiter war da nichts Außergewöhnliches“, sagte sie. Mutter und Tochter aßen Frühstück.

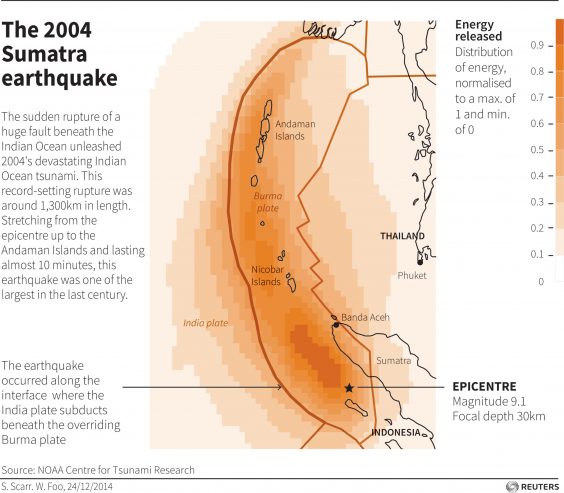

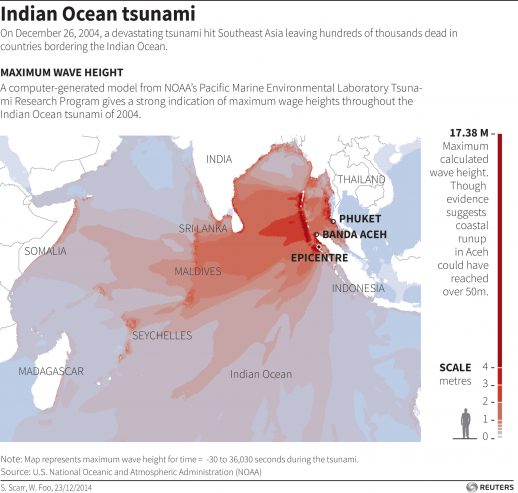

Auf der anderen Seite der Welt registrierten US-Forscher ein heftiges Seebeben vor der indonesischen Insel Sumatra, mit einer Stärke von 9,1. Damals gab es keine Frühwarnsysteme, keine Notfallpläne. Die Erschütterung trieb Wellen in verschiedene Richtungen – nach Thailand, Indonesien und Malaysia, aber auch nach Sri Lanka, Indien und bis zur afrikanischen Ostküste.

Von der Welle erfasst

Julia und ihre Mutter gingen nach dem Frühstück zum Meer. Oder dorthin, wo das Meer hätte sein sollen. Doch an diesem Morgen gab es nur Sand, Boote lagen auf dem Grund, und in der Ferne war eine weiße Linie. Eine Gruppe Menschen blickte dorthin, die beiden Frauen stellten sich neben sie. „Wir waren starr, voller Ehrfurcht. Wir wussten nicht, was los war.“ Dann begann ein lautes Grollen, ähnlich wie ein Düsenjet, wie Julia sagt. Die weiße Linie war eine Welle, aber als sie das bemerkten, war es schon zu spät. Das Wasser hatte eine solche Wucht, dass sie sich wie in einer Waschmaschine fühlte. Sie paddelte gegen die Kraft des Tsunamis an, wurde immer wieder nach unten gedrückt. Sie wurde ohnmächtig.

Als sie wieder zu sich kam, war es still. Die erste Welle war vorbei. Julia trieb im seichten Wasser, das sich in eine dunkle Brühe verwandelt hatte. Es habe nach Benzin, Fäkalien und irgendwie faulig gestunken. Im Wasser trieben Möbel, Lebensmittel und Leichen. Die meisten Gebäude waren zerstört. Julia wusste, dass ihre Mutter tot war. „In dem Moment dachte ich, dass kein Mensch überlebt hat“, sagte sie. Sie spürte einen starken Schmerz, checkte Arme und Beine. Sie war nackt, die Welle hatte ihre Kleider weggerissen. Sie watete aus dem Wasser und flüchtete in die Lobby eines Hotels, das noch stand.

Dort warnten Menschen vor einer zweiten Welle, erinnert sie sich. Julia rannte blutüberströmt und mit Splittern im Bein einen Hügel hoch zur Straße. Ein Lastwagen nahm sie mit, brachte sie in ein Provinzkrankenhaus. Die größeren Kliniken waren bereits voll. „Das war ein ganz furchtbares Krankenhaus“, sagt sie. „Keiner sprach Englisch, es liefen überall Tiere rum, und es gab kein Verbandsmaterial.“ Ein Arzt habe einen Lappen auf eine faustgroße Wunde an ihrem Bein gedrückt und mit Tesafilm befestigt. Kleinere Schnittwunden an Beinen, Armen und Rücken nähte er ohne Betäubung. Auch zeigten ihr Leute Listen mit Namen von Überlebenden und Toten – ihre Mutter stand auf beiden. „Es war alles sehr, sehr schlecht organisiert.“ Rund 230 000 Menschen starben Schätzungen zufolge in Thailand und zwölf anderen Ländern.

15 Jahre danach

Im Krankenhaus traf Julia einen neunjährigen thailändischen Jungen, der für sie übersetzte. Sein Vater lieh ihr sein Handy, damit sie ihren Vater anrufen konnte. Der versuchte mit dem Auswärtigem Amt, sie schnell nach Deutschland zurückzuholen. Ihr Bein hatte sich grünlich-schwarz verfärbt, Wunden hatten sich entzündet, sie konnte nicht mehr gehen. Drei Tage später flog sie von Phuket nach Frankfurt. An den Flug erinnere sie sich kaum, wegen der starken Medikamente habe sie ihr Zeitgefühl verloren. Wäre sie wenig später angekommen, hätte sie wohl ihr Bein verloren, sagten die Ärzte in Frankfurt.

Dann war Julia wieder zuhause. Sie saß im Rollstuhl und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Weiter Touristik studieren? Könnte sie je wieder ans Meer fahren? Und würde ihre Mutter jemals gefunden? Zwei Monate später kam der Anruf. Der Leichnam ihrer Mutter wurde mit einer DNA-Probe identifiziert. Die Asche kam mit dem Flugzeug, dann folgte die Beerdigung. Wie ihre Mutter genau umkam, erfuhr Julia nie. Doch immerhin hatte sie Gewissheit. Das habe ihr geholfen abzuschließen – anders als Angehörige von Opfern, die bis heute nicht gefunden wurden.

Einen Monat danach kehrte sie zurück zur Uni. Ihr Bein heilte, sie konnte wieder gehen. Der Alltag begann wieder, aber der faulige Geruch in ihrer Nase und die Schmerzen blieben noch Monate. Zunächst hätten Ärzte an psychische Gründe geglaubt. Später stellten sie fest, dass sich Bakterien aus dem Wasser in ihren Nasenhöhlen festgesetzt hatten, wie Julia sagt. Ein Antibiotikum half. Anderen Überlebenden ging es ähnlich, las sie später im Fachmagazin „Ärzteblatt“.

Inzwischen sind 15 Jahre vergangen. Julia lebt neben ihrem Elternhaus im Saarland und ist Mutter von zwei kleinen Jungen. Nun gibt es auch ein internationales Warnsystem, das im Falle eines neuen Tsunamis Leben retten soll. Manchmal schaut sie sich Videos von damals an. Aber begreifen und trauern kann sie am besten in Thailand. Sechs Mal reiste sie zurück, traf andere Überlebende bei Gedenkfeiern und auch den Jungen aus dem Krankenhaus, der ihr geholfen hatte. „Komischerweise ist Thailand irgendwie ein bisschen zweite Heimat geworden.“ Auch ihrer Familie hat sie Khao Lak gezeigt. Ihr Hotel wurde wieder aufgebaut. Es sehe so aus, als hätte es den Tsunami nie gegeben. Wenn Julia heute am Meer ist, schaut sie immer nach dem nächsten Fluchtweg. Ab und zu träumt sie von der Welle. Inzwischen entkommt sie ihr manchmal.

Ein Rückblick

Am zweiten Weihnachtstag 2004 verwüsteten gewaltige Flutwellen Küsten am Indischen Ozean. Bei der größten Tsunami-Katastrophe seit Menschengedenken kamen rund 230 000 Menschen ums Leben.

26. Dezember 2004: Um 7.59 Uhr Ortszeit (1.59 Uhr MEZ) erschüttert ein Seebeben der Stärke 9,1 bis 9,3 den Grund des Ozeans vor der Nordwestküste Sumatras. Die Wellen breiten sich binnen Stunden bis an die Ostküste Afrikas aus.

27. Dezember: Die Vereinten Nationen sprechen von einer Katastrophe ohne Beispiel. Internationale Hilfsaktionen laufen an.

30. Dezember: Der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan geht von mindestens 115 000 Toten aus. Ein Lazarett-Flugzeug der Bundeswehr holt mehr als 50 Schwerverletzte aus dem Krisengebiet.

31. Dezember: Indonesien ist besonders schwer von der Flut betroffen, die Regierung rechnet mit mindestens 100 000 Opfern.

1. Januar 2005: Der US-Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» trifft vor Sumatra ein, um die Opfer mit Hilfsgütern zu versorgen.

2. Januar: Die internationalen Hilfszusagen steigen auf mehr als zwei Milliarden Dollar.

4. Januar: Die UN rechnen mit mehr als 200 000 Flutopfern.

5. Januar: Mit Schweigeminuten gedenkt Europa der Opfer.

Headlines

Headlines

Umfrage

Umfrage

Facebook

Facebook  Twitter

Twitter  Instagram

Instagram  LinkedIn

LinkedIn

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.

Melden sie sich an

Registrieren Sie sich kostenlos