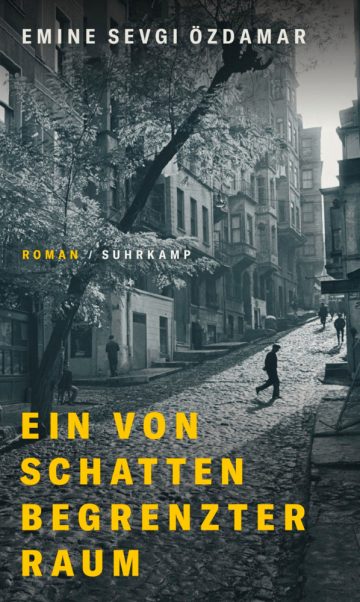

Roman / Zwischen Licht und Dunkel: „Ein von Schatten begrenzter Raum“ von Emine Sevgi Özdamar

Emine Sevgi Özdamar wuchs in Istanbul und Bursa auf. Als sie 1965 als 18-Jährige zum ersten Mal nach Deutschland kam, besaß sie keinerlei Deutschkenntnisse; nun lebt die freie Schriftstellerin und Schauspielerin in Berlin.

Mit ihrem neuen Roman „Ein von Schatten begrenzter Raum“ wurde Emine Sevgi Özdamar für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Wundervoll erzählt sie darin Erlebnisse aus ihrer eigenen Vergangenheit nach und gestaltet gleichzeitig ein Cyklorama, das den politischen Umbrüchen des vergangenen Jahrhunderts scharfe Konturen gibt.

Die Welt, die Emine Sevgi Özdamar in ihrem gewaltigen Epos „Ein von Schatten begrenzter Raum“ ausbreitet, ist durch und durch belebt. Als beseelte Wesen durchschreiten Menschen und Tiere Landschaften und Länder, städtische und ländliche Territorien, Gebäude, Zimmer und versteckte Räume, die manchmal nicht größer sind als eine Lücke in der Wand, doch sind es auch diese Räume, die sich als animiert wie veränderlich erweisen und mit den Geschöpfen, die sie beherbergen, wie raunende Geister kommunizieren: „Die unruhigen Zimmerwände schauten eine Weile auf diesen Mond, der alle Gassen und Straßen und Ecken der Städte und Dörfer und Berge mit seinen nie alt werdenden Schuhen einsam durchwanderte. Die Zimmerwände fingen miteinander zu reden an.“

Für diesen Roman, der in seinem schier unüberblickbaren sprachlichen, stilistischen und inhaltlichen Reichtum danach fragt, inwiefern Nationalitäten, Sprachen, einzelne Biografien zeitlich und geografisch verortbar und Orte wiederum bestimmbar und benennbar sind, spiegelt diese Belebung des Raums sowohl die endlose Verschiebbarkeit von Grenzen und Begriffen wie Volk und Heimat als auch die gegenseitige notwendige Durchdringung von Mensch und Raum: Der Mensch braucht den Raum, um sich zurechtzufinden, und stellt ihn dabei auf symbolischer Ebene her; gleichzeitig beinhaltet der gemeinschaftlich geschaffene und spezifisch kodierte Raum Trennungslinien, die das Leben und die Wahrnehmung des Menschen prägen.

Das Joch der Zwangsumsiedlung

Nun verläuft die erzählerische Naht von Özdamars Werk entlang einer von historischen Ereignissen getragenen Zeitachse. Beginnend mit der Auflösung des jahrhundertealten Osmanischen Reiches im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts wird beschrieben, wie die türkische Nationalität mit rohen Schlägen bossiert und dabei ganze Völkergruppen getötet und/oder gewaltsam umgesiedelt werden: „Wer war denn damals Türke? Der Türke war eine Zukunftsidee. Das Zugrundegehen des Osmanischen Reiches hatte Angst, Traumata, Unsicherheit hinterlassen.“

Was diese blutige Zäsur für die einfache Bevölkerung auf dem Land bedeutet, macht die mit hymnischer Naturdarstellung ornamentierte Beschreibung deutlich, mit der Özdamars Großerzählung anhebt. So wird beschrieben, wie auf benachbarten Inseln im Mittelmeerraum eine erzwungene, über Kreuz verlaufende Migrationsbewegung stattfindet: Auf der einen Seite werden die griechischen Türken von Lesbos und Kreta auf eine türkische Insel geholt und auf der anderen Seite werden die türkischen Griechen, die dort von der Fischerei und dem Olivenanbau lebten, vertrieben. Denn „alle Türken sollten sich unter einem Nationendach einfinden, damit sie keine Angst mehr hatten, und wer nicht Türke war, war ein Problem für die neue Nation.“ Natürlich werden mit diesen Umwälzungen auch Gräben zwischen den verschiedenen Religionen geschaufelt – symbolisch steht dafür der Zerfall der orthodoxen Kirche auf der nun zur Türkei gehörenden Insel, in die sich die Ich-Erzählerin des Romans, deren Großeltern ebenfalls vom Völkeraustausch betroffen waren, zu Beginn begibt.

Beben in der Nachkriegszeit

Schnell ändert sich jedoch der Schauplatz des Geschehens und mit einem erzählerischen Sprung nach Istanbul, wo die Hauptfigur als junge Frau lebt, wird geschildert, wie sie gemeinsam mit ihren beiden Freundinnen Mari und Diana in die Sphären der dortigen Künstlerbohème eintaucht: „Keiner sprach über Griechisch-, Armenisch- oder Türkischsein. Wir sprachen von Pasolini, Fellini, Antonioni, Gramsci, Godard, Sartre, Camus, Buñuel, Nâzim Hikmet, über die Surrealisten oder über die komischen Sätze unserer Großmütter.“ Mit dem Aufbruch von Mari und Diana nach Europa wird auch im Geist der Ich-Erzählerin der Samen gesät, der sie kurz darauf den Entschluss fassen lässt, nach Berlin zu ziehen. Fernab der vom Militärputsch ausgelösten politischen Tsunamiwellen in der Türkei pendelt sie dort dann jahrelang zwischen Ost und West und fasst als Theaterschauspielerin Fuß. Im Verlauf dieser Entwicklung reflektiert die sie mit einer bemerkenswerten geistigen Gewandtheit das Verhältnis der Deutschen zum Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches: „Du kannst in Europa vielleicht auch berühmt werden, vielleicht Schauspielerin oder Schriftstellerin, aber du wirst keine Ruhe finden. Sie werden dich loben und schreiben, dass du Pionierin der türkischen Künstler bist, […] dass du die einzig emanzipierte Türkin bist, dass du das beste Beispiel der Integration bist.“

So wie die Deutschen türkische Einwanderer geistig an ihre Heimat anpflocken, belegt sich die junge deutsche Generation selbst mit dem Fluch einer lähmenden kollektiven Schuld, die eine Aufarbeitung des Holocausts zu einem schwierigen bis unmöglichen Unterfangen werden lässt. Sie durchtränkt die Gespräche der jungen Intellektuellen und bricht sich Bahn in der teils aggressiven Zurückweisung ihrer Eltern, die die NS-Zeit noch miterlebt hatten. Wie sehr sich der Krieg in das Stadtbild selbst eingeschrieben hat und so nach wie vor ihr Erleben bestimmt, stellt die Protagonistin mit lapidaren Beobachtungen fest: „Berlin war damals müde, das Jahr 1966. Es sah manchmal wie ein zahnloser Mund aus. Es hatte Gedächtnislücken. Die Hände konnten noch die Einschusslöcher aus dem Krieg an den Hauswänden tasten.“

Von einer Hauptstadt in die nächste

In Berlin, dem „Grabmal Draculas“, wird die Protagonistin jedoch nicht bleiben. Sie reist mit ihrem guten Freund und Brechtianer Benno Besson nach Paris, um dort mit ihm gemeinsam die Inszenierung des Stücks „Der kaukasische Kreidekreis“, das auf dem Festival in Avignon aufgeführt werden soll, vorzubereiten. In Frankreich und auch ihrem späteren Reiseziel Belgien trifft die Hauptfigur auf Menschen mit dunkler Hautfarbe, bei denen sie sich – selbst in ihrem „blinden Französisch“ gefangen – weniger hilflos fühlt, da die Sprache und der Akzent dieser Menschen eine Fremdheit und Entwurzelung verraten, die sie zwar nicht in der Form teilt, zu der sie aber doch einen Bezug herstellen kann.

Wundervoll sind die vielen freundschaftlichen Begegnungen mit Exilanten, Reisenden, Heimatlosen, Künstlern und Denkern, die den Aufenthalt der Schauspielerin in Paris in seinem Kern auszeichnen. Während sie selbst nach einer festen Bleibe sucht und immer wieder bei Freunden und alten wie neuen Bekannten unterkommt, findet sie Zuflucht bei und in anderen Menschen und deren schöpferischen Werken. Immer wieder sucht sie das Grab von Edith Piaf auf und spricht zu ihr in kurzen Sätzen, in die sie – entschlossen, ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen – neu gelernte Vokabeln und Fetzen aus Liedern sorgsam einwebt.

Ein Heimatfinden in den Dingen

Schwankend zwischen ihrer Furcht, von der Polizei entdeckt zu werden (denn eine Aufenthaltsgenehmigung besitzt sie in Frankreich nicht), ihren Zukunftsängsten und ihrer Einsamkeit auf der einen Seite und ihrem Erfahrungshunger, ihrer unbedingten Neugier und ihrer beeindruckenden Kreativität auf der anderen Seite tänzelt die Protagonistin durch diesen Lebensabschnitt, der ebenso viel Unsicherheit wie Potenzial birgt. Sätze wie „ich wohne in einer Nadel“, „ich wohne in Yasujirō Ozus Gedicht“ oder „ich wohne in Matildes lachenden Schenkeln“ sind so berührend, weil sie verdeutlichen, wie sich die Protagonistin in einem Moment der Selbstverunsicherung an Ereignissen und Gegenständen festhält, um ein Gefühl von Nähe und Vertrautheit zu ihrer Umgebung herzustellen und so von einem Hafen in den nächsten einzufahren.

Mit ihrem Werk webt Özdamar eine höchst imposante, von Details überquellende Tapisserie, in der die Textur ihres eigenen Lebens und das Geschichtsgewebe des 20. Jahrhunderts auf feinste Weise miteinander verknüpft sind. Die Wunden systemischer Umstürze überfährt die Autorin dabei wie Schlaglöcher auf einer Route und nutzt die daraus entstehenden Erschütterungen, um einen vibrierenden wie vielfach elegisch abfallenden Lobgesang auf das gegenseitige Händereichen in der Fremde anzustimmen.

- „und zerbröselt in vierzig stückchen illusion“: Tom Webers Lyrikband „fluides herz“ erzählt von Zerfall und Neubeginn - 19. Dezember 2022.

- Wir müssen die Lyrik befreien: Warum die Dichtung trotz ihrer Präsenz in den Medien ein Image-Problem hat – und wie sich das ändern kann - 27. November 2022.

- Mehr Akzeptanz fürs Kinderwunschlosglück: „Nichtmuttersein“ von Nadine Pungs - 4. September 2022.

Headlines

Headlines

Umfrage

Umfrage

Facebook

Facebook  Twitter

Twitter  Instagram

Instagram  LinkedIn

LinkedIn

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.

Melden sie sich an

Registrieren Sie sich kostenlos