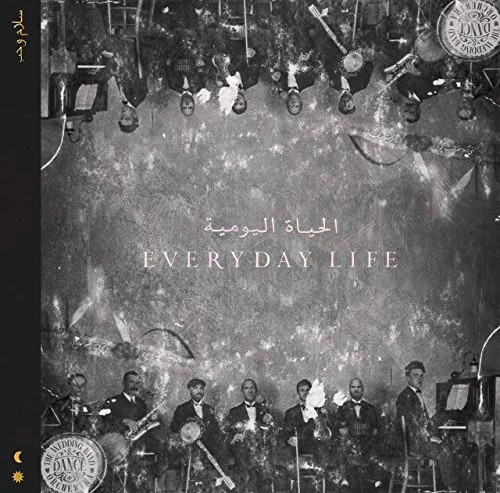

Eine Platte, zwei Meinungen / Coldplay veröffentlichen neues Doppelalbum

„Everyday Life“ von Coldplay spaltet die Gemüter

Experimentierfreudig und ambitioniert

Das bunte Klavier ist weg oder etwas diskreter in den Hintergrund gemischt und das ist erst mal gut so. Denn mit dem Teil sind auch die Stadion-Hymnen verschwunden, die Luftballons, das Konfetti, die leuchtenden Handy-Meere und sonstiger Kinderkram. Überhaupt: Chris, Jonny, Guy & Will haben sich gottlob von diesem überproduzierten, glattpolierten Sound verabschiedet, dessen man nach den drei ersten Alben bereits überdrüssig wurde, auch als glühender Fan der ersten Stunde.

Zweite Feststellung: Chris Martin hat immer noch eine tolle Stimme, die auch in diesem völlig neuen Kontext funktioniert. Eine dieser Stimmen, die etwas mit einem machen, die ganz tief in einen durchdringen, sobald sie ertönen: wie die von Bono, Thom Yorke, Michael Stipe oder auch Matt Berninger.

Nach einem instrumentalen Intro, das wie eine Mischung aus den Titelmelodien aus „Es war einmal in Amerika“ und „Cinema Paradiso“ klingt, geht es mit dezenter Bassdrum los, die wie der Pulsschlag des Lebens tönt und dann in „Church“ übergeht, den eigentlichen Beginn des Albums. Es folgen knapp 50 abwechslungsreiche und spannende Minuten Musik, in denen die Band zum ersten Mal seit langer Zeit ausgetretene Pfade verlässt und zeigt, was alles in ihr steckt.

Nach dem eher konventionellen, aber sehr eingängigen Eröffnungstrack, bei dem Gastsängerin Norah Shaqur am Ende brilliert, erfolgt mit „Trouble In Town“ ein erstes Highlight, in dem Polizeiwillkür und -gewalt angeprangert werden. In der Mitte des Songs wird ein Tondokument eingespielt, das einen dieser übertriebenen Polizeieinsätze dokumentiert, wie sie in den Staaten mittlerweile an der Tagesordnung sind, ehe ein Synthesizer-Gewitter à la Pink Floyd losbricht, begleitet vom furiosen Schlagzeug-Spiel von Will Champion.

Dann überraschen uns die vier mit einem gelungenen Gospel namens „BrokEn“, in dem Martins Stimme sowie Jonny Bucklands Akustikgitarre wunderbar mit dem weiblichen Chor harmonieren.

Überhaupt sind wieder verstärkt akustische Gitarren zu hören, dann und wann unterstützt von einer Oud, die das legendäre Trio Joubron beisteuert, wie z.B. in „Arabesque“, dem besten Song des ganzen Albums. Der betörende Rhythmus der Saiteninstrumente und der Perkussion entwickelt einen unwiderstehlichen Drive, dem man sich kaum entziehen kann und auf dem sich dann noch Saxofonist Femi Kuti – der Sohn des großen Afrobeat-Meisters Fela Kuti – austoben darf. Wieso Stromae hier in der zweiten Strophe noch etwas beisteuern muss, erschließt sich allerdings nicht ganz.

Auch der Akustik-Blues „Guns“ und das soulige „Cry, Cry, Cry“ mit Martins Kopfstimme funktionieren bestens. Am Ende gibt es dann mit dem Titeltrack doch noch die obligatorische Piano-Ballade zum Hochrecken der Feuerzeuge (oder was sonst heute zum Leuchten genommen wird). Einziger musikalischer Schwachpunkt ist die in der Tat kitschig geratene, wenn nicht sogar peinliche Friedenshymne „Orphans“. Ansonsten ist dies ein mutiges Album und gleichzeitig ein politisches Statement. Zyniker unterstellen der Band heuchlerisches Gutmenschentum, weil sie Gelder für den guten Zweck sammelt, ihre Stimme gegen Kriegstreiberei und Waffenhandel erhebt sowie die Konfliktherde im Miteinander der Religionen und die Flüchtlingsproblematik thematisiert.

Andere „Gutmenschen“ wie Bob Geldof und Bono plagen sich seit Jahrzehnten mit diesem sonderbaren Etikett herum; ich denke, auch Chris Martin wird damit leben können.

Gil Max

Bewertung: 8/10

Anspieltipps: Trouble in Town, BrokEn, Arabesque, Guns, Everyday Life

Öde Mystik und aufgeblähte Gutmenschenrhetorik

Coldplays letzte drei Platten waren so schlecht, dass die Fachpresse nun „Everyday Life“, eine unterdurchschnittliche, zusammenhanglose Songsammlung, als „Rückkehr zur Form“ feiert. In Wahrheit plätschern die 52 Minuten dieser als Doppelalbum vermarkteten Mogelpackung dahin wie Fahrstuhlmusik. Dabei war Brian Eno diesmal nicht als Produzent dabei.

Vor kurzem gab Chris Martin bekannt, Coldplay würden mit ihrem neuen Album nicht auf Tour gehen, um die Umwelt zu schützen. Dass Martin nun auf den Greta-Thunberg-Bandwagon springt, wird zumindest die luxemburgische Fangemeinde dem Briten nicht abkaufen: Im Sommer wurde der Sänger via Privatjet zum Rammstein-Konzert eingeflogen, um sich die Pyro-Metaller anzusehen.

Diese aufgeblähte Gutmenschenrhetorik kennzeichnet die Band seit jeher. Genauso protzig wie Martins Weltverbesserungsphilosophie fällt auch die Vermarktung von „Everyday Life“ aus: Hier werden knapp 52 Minuten Musik großspurig als Doppelalbum vermarktet (womit Coldplay wenigstens in einem Bereich Rekordhalter sein werden: Sie haben das wohl kürzeste Doppelalbum der rezenten Popgeschichte geschrieben).

Dabei ist die erste Hälfte des Albums mit verzichtbaren Intermezzi („WOTW/POTP“), banalem Intro („Sunrise“) und belanglosem Outro („When I Need A Friend“) gestreckt, die zweite Hälfte beinhaltet eine Reihe von teilweise interessanten, jedoch unausgegorenen Entwürfen, die lediglich die Anzahl der Tracks, nicht jedoch die Länge, geschweige denn die Relevanz der Platte erhöhen.

Stilistisch gesehen wollen Coldplay hier so experimentell wie nie sein. Dieser angestrengte Eklektizismus machte bereits die ersten beiden Single-Auskopplungen aus: Mit „Orphans“ hat die Band ein Geflüchteten-Musical für Disney-Fans mit Safari-Exotik und Kinderchören geschrieben, man wartet nur darauf, dass der König der Löwen irgendwo im Hintergrund raunt.

Das in der Fachpresse gefeierte „Arabesque“ ist tatsächlich eines der Highlights dieser durch und durch schwachen Platte, die Aufwertung des Tracks durch Saxofone und den Gastauftritt von Stromae, der die uninspirierten Texte von Martin uninspiriert ins Französische überträgt, wirken allerdings bemüht.

Daneben bieten Coldplay einen überflüssigen Gospel-Song („BrokEn“), einen austauschbaren Blues („Guns“), belanglose Kirchenmusik („When I Need A Friend“), gut gemeinten R’n’B mit Honkey-Tonk-Klavier („Cry Cry Cry“) und die (un)verzichtbaren Balladen („Daddy“, das titelgebende „Everyday Life“).

Die Platte klingt so, als hätte die Band im Proberaum verschiedene Musikgenres angespielt und die so entstandenen Ergüsse ohne Rücksicht auf Qualität und Songwriting sofort auf die Scheibe gepresst.

Auch textlich gesehen geht hier nicht viel, Chris Martin, dessen Stimme sich immer mehr der von Bono annähert, dichtet weiterhin wirre Klischees. So verdichtet „Guns“ Coldplays textliche Belanglosigkeit perfekt. Der Song will die Waffenindustrie kritisieren und geopolitische Spannungen thematisieren („All the kids make pistols/With their fingers and their thumbs“), weil bei Coldplay aber jeder Song auch ein Liebeslied sein muss, wird im Chorus dann trotzdem noch eine romantische Komponente hineingedichtet („Everything’s gone so crazy/Everyone but you“).

Die mystische Ära, in die Chris(t) Martin sich hüllt und dank deren er sich als Weltverbesserer mit Jesus-Komplex darstellt, manifestiert sich hier bis in die Songtitel. Diese textliche und musikalische Esoterik passt zwar zu einer Platte, die Indiepop, World Music, Gospel, Blues und viel Kitsch zusammenwürfelt, trägt im Endeffekt aber dazu bei, dass hier alles schwülstig und aufgesetzt konzeptuell wirkt: Coldplay klingen auf „Everyday Life“ wie eine Band, die so viele Zutaten wie möglich in den Topf wirft und so hofft, dass für jeden etwas dabei ist. Schrecklich mies ist das fast nie (neben dem bereits erwähnten „Arabesque“ kann man das wirklich tolle „Trouble In Town“ lobend hervorheben), angesichts der unterdurchschnittlichen Qualität der Tracks schonen Coldplay dank der abgesagten Tour nicht nur die Umwelt, sondern auch unsere Ohren.

Jeff Schinker

Bewertung: 3/10

Brauchbare Songs: Arabesque, Trouble in Town

- Fast die Hälfte des Stroms stammt aus Erneuerbaren - 23. Januar 2025.

- Gericht weist Klage gegen von der Leyen ab - 23. Januar 2025.

- Merz will andere Sicherheitspolitik als Antwort auf „Achse der Autokratien“ - 23. Januar 2025.

Headlines

Headlines

Umfrage

Umfrage

Facebook

Facebook  Twitter

Twitter  Instagram

Instagram  LinkedIn

LinkedIn

Hast Du überhaupt mal ein Stadionkonzert erlebt mit Coldplay. Ich fand auch einiges ein wenig mimi Kinderkram. Aber Trends haben sie gesetzt. Und wenn es nur die Sache mit den leuchtenden in verschiedenen Farben Armbändern waren. Konzerte sind Erlebnisse. Und im Auto oder auf der eigenen Musikanlage ist das natürlich wieder relativ und nach dem x-ten abspielen eines Albums kommt nicht mehr der große „Brüller“ raus. Aber als Stadionband wie ich sie in München, Paris, Mailand, Rom gesehen habe – einfach genial. Und wenn dann noch ein liebevoller Mensch einem beim Konzert begleitet (kein Cold-Fan) und hinterher zu Dir sagt, es war einfach die Show. Dann muss man gestehen, sie sind richtig gut. Nur manchmak im Auto oder in der Wohnung nicht.

Fiebi