/ Klangwelten: Cooler Bluesrock, Abstraktes – und Musik von einem, der nie aufgibt

EDWYN COLLINS: Badbea

EDWYN COLLINS: Badbea

8 von 10 Punkte

Es war der Februar des Jahres 2005, als bei Edwyn Collins eine schwere intrazerebrale Blutung, auch als Hirnblutung bekannt, festgestellt und operiert worden war. Collins hatte Glück, dass er noch rechtzeitig unters Messer kam. Das Leben des Mannes, der sich 1995 mit dem Song „A Girl Like You“ unsterblich gemacht hatte, hätte ein jähes Ende finden können. „I was dead and I was resurrected“, sagte er später gegenüber der britischen Tageszeitung „Guardian“.

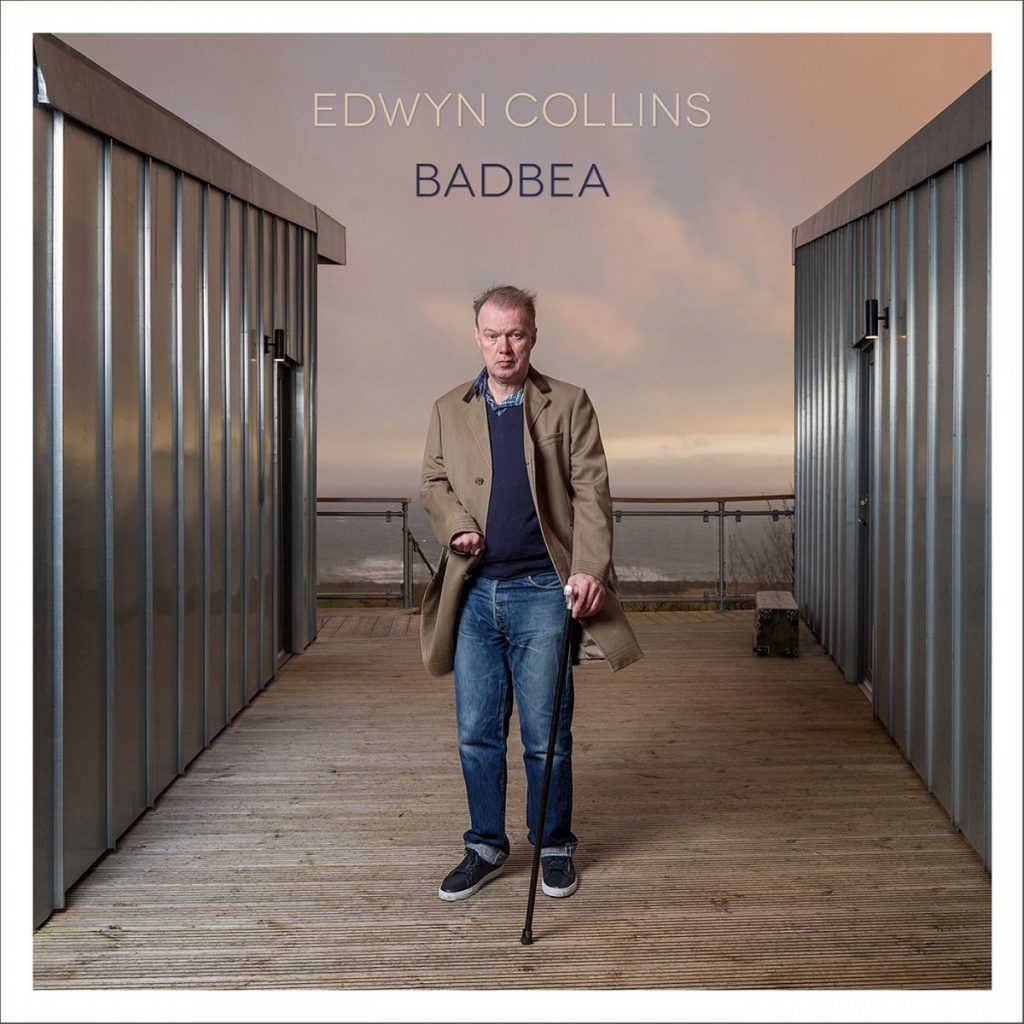

Noch heute ist das ehemalige Orange-Juice-Mitglied aufgrund der Folgen seiner Erkrankung etwas eingeschränkt. Auf dem Cover seines neuesten Albums „Badbea“ ist er etwa mit einem Gehstock zu sehen. Doch das hinderte ihn in den vergangenen Jahren nicht daran, seine Solokarriere weiterzuverfolgen.

Das erwähnte neue Album ist bereits das vierte nach seiner Hirnblutung und das zweite auf seinem eigenen Album AED Records, das er nebenher noch betreibt.

Die zwölf Songs wurden in seinem eigenen Studio in Helmsdale, im Nordosten Schottlands, mit seinen langjährigen musikalischen Wegbegleitern Carwyn Elli und James Walbourne, beide auch Mitglieder bei The Pretenders, aufgenommen. Collins produzierte „Badbea“ zusammen mit Sean Read (Dexys Midnight Runners).

Dem 59-Jährigen ist das Kunststück gelungen, Lieder zu schreiben, die man nach dem ersten oder zweiten Hören seit Jahren zu kennen glaubt. Dem ist aber nicht so … Der Auftakt „It’s All About You“, „In The Morning“, „I Guess We Were Young“, das mantrahafte „Tensions Rising“, in dem das Saxofon immer wilder klingt, und die rührselige Akustikballade „Beauty“ sind einfach nur unglaublich eingängige Kompositionen. In der letztgenannten heißt es: „Don’t despair / fight the fight (…) Carry on, do your thing / look ahead, don’t give in (…) Don’t give up / it’ll be alright, it’ll be alright“. Das hatte er sich wahrscheinlich auch in der Zeit nach seiner Operation gedacht. Kai Florian Becker

ROBIN TROWER: Coming Closer to the Day

ROBIN TROWER: Coming Closer to the Day

7 von 10 Punkte

75 Jahre alt wurde er im März dieses Jahres, und (fast) pünktlich zu seinem Geburtstag machte sich Robin Trower ein schönes Geschenk: ein cooles Bluesrock-Album, auf dem er zeigt, dass er sehr wohl zum alten Eisen gehört, wohl bemerkt, jenes Eisen, das wie der Wein besser mit dem Alter wird.

„Coming Closer to the Day“ ist zwar ein klassisches Bluesrock-Album, was allerdings in diesem Fall nicht bedeutet, dass jeder Song sich so stark ähnelt, und Wasser auf die Mühlen jener Blueskritiker bedeutet, die da behaupten, Blues sei der ödeste Musikstil, da immer gleich. Gewiss, man kann ganze Abende mit technischer Raffinesse und Gitarreneskapaden füllen, und eine Pentatonik rauf und runter im Shufflerythmus spielen, und immer noch Blues-Aficionados glücklich machen, und absoluten Puristen sei z.B. der langsame Blues mit Shuffle-Grundierung, Ghosts“ ans Herz gelegt

„Coming Closer to the Day“ bietet aber eben noch mehr. Will man Bluesneulingen erklären, wie Robin Trower klingt und ihn mit bekannteren Musikern vergleichen, kommt man um zwei Namen nicht herum. Beim ersten Song des Albums „Diving Bell“ muss man unweigerlich an Jimi Hendrix denken (der Mann bleibt immer noch eine Referenz in Sachen Bluesrock), ein Feeling, das aber auch zum großen Teil seiner Rhythmussektion zu verdanken ist. „Truth or Lies“ fällt in die Kategorie „Abwechslung tut nicht nur im Alter, sondern auch einem Album gut“. Manche Kritiker bezeichneten den Song als R&B-Nummer, ich persönlich würde es als Jimi Hendrix mit Funk-Noten bezeichnen.

Den zweiten Vergleich, der sich bei Robin Trower aufdrängt, ist der mit ZZ Top. Manche seiner Songs besitzen den verrauchten Charme der sehr frühen Alben der „Little ol’ band from Texas“, was aber auch darauf zurückzuführen ist, dass man Robin Trowers Stimme stellenweise fast mit der von Billy Gibbons verwechseln könnte, würde man beide zum ersten Mal hören.

Alles in allem hat das Album einen relaxen Charakter, reflexiv und besinnlich. Der Titel „Coming Closer to the Day“ sagt ja einiges darüber aus, welche Gedanken Trower mit 75 durch den Kopf gehen. Abschließend kann man sagen, Trower erfindet das Rad nicht neu; er bricht nicht in neue Dimensionen auf, um neue Welten zu entdecken. Aber wie bei altem Wein ist das Beste, dass er einfach nur verdammt gut schmeckt.

Und ich hoffe, dass der Tag noch lange nicht gekommen ist. Claude Molinaro

65DAYSOFSTATIC: Kasimir (E.P.)

65DAYSOFSTATIC: Kasimir (E.P.)

9 von 10 Punkte

Auf der ersten von zwölf EPs, die ab jetzt monatlich erscheinen, klingen 65daysofstatic sowohl abstrakt als auch mitreißend.

Für 65daysofstatic ist Stagnation keine Option. Wo andere auf der Stelle treten, ist diese Band so polymorph, dass sie all jene, die sich nach ihrem elektronischen Math-Rock der ersten Stunde sehnen, regelmäßig vor den Kopf stößt. Auf einen unendlichen Soundtrack zu einem unendlichen Videospiel folgte das Decomposition-Theory-Projekt – die Band programmierte live Maschinen, schrieb Code und begleitete das Resultat mit Instrumenten auf der Bühne.

Aus diesen Arbeitssessions, die man quasi live vorstellte (hierzulande am 2. März in den Rotondes), schälte sich eine Menge neue Musik heraus. Und weil 65daysofstatic mit dem Projekt nicht nur andersartige Musik schreiben, sondern auch marktwirtschaftlich hinterfragen, was es bedeutet, sich im späten Kapitalismus den Zwängen des Musikmarktes zu unterwerfen, gibt es neben einem kommenden neuen Album im November nun auch die Möglichkeit, via Bandcamp für 30 Pfund ein Jahr lang zusätzliches neues Material zu ergattern.

Konkret bedeutet dies Folgendes: Der Abonnent bekommt jeden Monat eine EP mit Songs, die in den letzten vier Jahren entstanden sind und die man teilweise von den „Decomposition Theory“-Konzerten kennt. (Bandcamp ist übrigens die beste Methode, eine Band zu unterstützen, ohne Apple oder Spotify den Löwenanteil in den gierigen Rachen zu werfen).

„Kasimir“, die erste EP dieser Reihe, die den Titel „Unreleased/Unreleasable Vol. 4“ trägt, ist nach Kasimir Malewitsch benannt und klingt wie abstrakte Kunst eigentlich aussehen sollte: Mit dem Hören vom Opener „KFM“ (Kasimir Funeral March) taucht man in ein Universum des harmonischen Kraches ein – die Klangwelten von 65days sind dystopische Fortschreibungen des technologischen Albtraums, der unseren Alltag diktiert. In diese Krachmauer webt die Band wundersame Melodien ein, die Schönheit entfaltet sich langsam, während treibende Beats die wabernden Synthies untermalen. Das ist Musik, die man auf maximaler Lautstärke hören sollte – weil sie so am tiefsten unter die Haut geht, den ganzen Körper vibrieren lässt.

Nach dem kurzen Intermezzo „SF_Ambient“ wiederholt die Band den Kunstgriff auf „Zero, In Zero“, auf dem die schillernden Synthesizer und komplexen Beats sich zu einem sperrigen, dichten, vielschichtigen und dringlichen Klanggerüst aufbäumen. „Synthflood“ beginnt mit luftigen Gitarren, die in ein dunkles Synthie-Bad eingetaucht werden, die Beats und Melodien entfalten sich auf einem delikaten Beat-Teppich.

Wer Vergleiche mag, kann an Autechre, Aphex Twin denken. Einflüsse spielen aber hier nur noch sehr bedingt eine Rolle. Das hier ist kühn und bewegend zugleich. Selten klangen 65daysofstatic zeitgleich so abstrakt und so mitreißend. Und die gute Nachricht: Am 1. Juni erscheint mit „Fugue State“ die nächste EP. Und „Kasimir“ ist dann auch für Nichtabonnenten erhältlich. Jeff Schinker

- Polizei meldet Sprengung eines Geldautomaten in Reisdorf - 17. Januar 2025.

- Nach Autopsie: Ministerin Hansen gibt weitere Details zu Todesursache - 17. Januar 2025.

- Navid Kermani: „Die großen Probleme unserer Zeit lassen sich nicht national lösen“ - 16. Januar 2025.

Headlines

Headlines

Umfrage

Umfrage

Facebook

Facebook  Twitter

Twitter  Instagram

Instagram  LinkedIn

LinkedIn

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.

Melden sie sich an

Registrieren Sie sich kostenlos