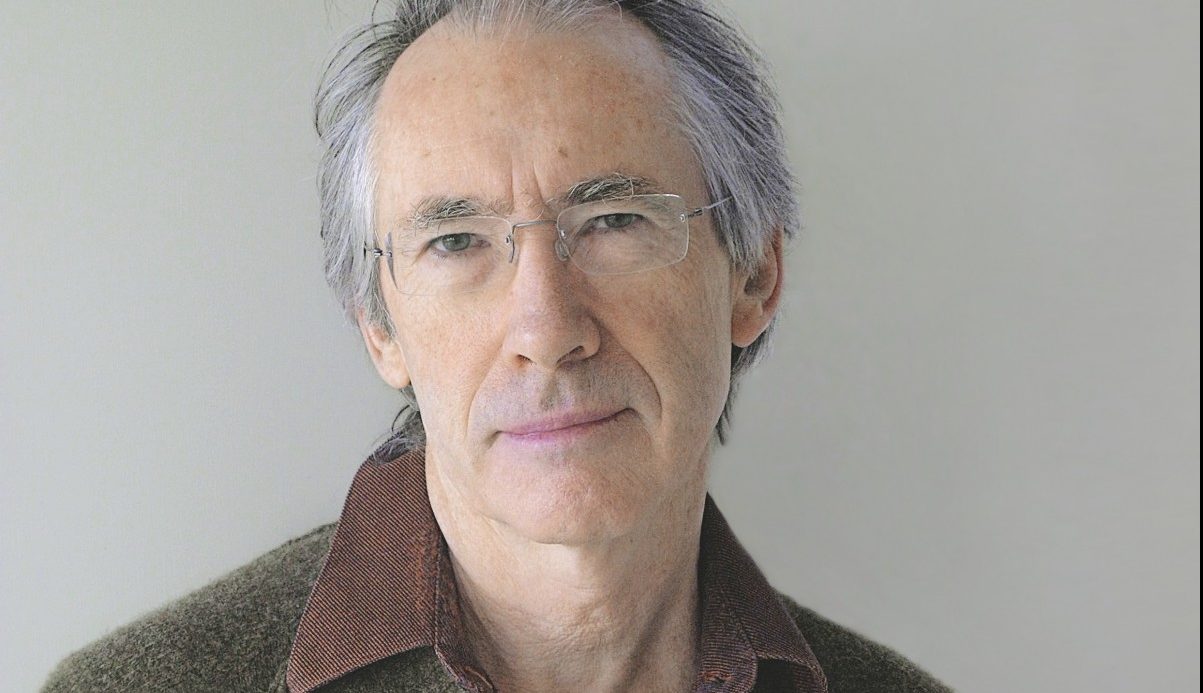

/ „Machines Like Me“: Ian McEwan spricht in seinem neuen Buch über künstliche und emotionale Intelligenz

„Machines Like Me“ erzählt routiniert und raffiniert vom Verhältnis zwischen Mensch und Maschine, kann es jedoch mit einschlägigen Werken der Science-Fiction nicht aufnehmen.

Von unserem Korrespondenten Jeff Thoss

Nicht nur aus kulturpessimistischen Kreisen hört man seit über einem Jahrzehnt, das Fernsehen habe Kino und Literatur abgehängt und sei zum Leitmedium unserer Zeit geworden. Im Bereich der Science-Fiction wird die britische Produktion „Black Mirror“ für ihre sozialen Dystopien gefeiert. Dort werden die Technologien, auf denen unsere vernetzte Gesellschaft beruht, einen kleinen Schritt weitergedacht, um Schreckensszenarien in Serie zu entwerfen.

Ganz ähnlich geht Ian McEwan in seinem neuen Roman „Machines Like Me“ vor. Auch hier wird die Wirklichkeit nur um Millimeter verrückt. Auch hier stehen die Auswirkungen von digitalen Innovationen auf das menschliche Zusammenleben im Mittelpunkt.

McEwans Zukunftsvision liegt in der Vergangenheit. Der Autor entwickelt eine Alternativgeschichte, in der das Informatikgenie Alan Turing seine Verfolgung wegen Homosexualität nach dem Zweiten Weltkrieg überlebt. Durch Turings weitere Arbeiten beschleunigt sich der technologische Fortschritt so sehr, dass bereits im Jahr 1982 selbstfahrende Autos und soziale Medien Wirklichkeit sind.

Außerdem ist die künstliche Intelligenz so weit gereift, dass erstmals Roboter auf den Markt kommen, die von Menschen kaum zu unterscheiden sind. Zu den ersten Käufern eines der männlichen „Adam“-Modelle gehört Charlie, der Ich-Erzähler des Romans.

Können Algorithmen lieben?

Charlie, ein Taugenichts Anfang 30, schlägt sich als Online-Börsenhändler durch und hat sich den Androiden aus Neugier zugelegt. Er hofft zudem, engeren Kontakt zu seiner Nachbarin, der Studentin Miranda, zu knüpfen. Wie ein gemeinsames Kind möchte er Adam mit ihr aufziehen.

Der Plan geht auf, bald sind Charlie und Miranda ein Paar. Das vermeintliche Kind entpuppt sich jedoch als Rivale: Adam hat Sex mit Miranda und behauptet, sich in sie verliebt zu haben. Damit ist der Grundstein für ein Kammerspiel gelegt, das sich über 300 Seiten entspinnt.

Anhand der Dreiecksbeziehung verhandelt Ian McEwan nicht nur die Frage, ob Algorithmen lieben können, sondern eine ganze Reihe gängiger Themen rund um das Verhältnis von Mensch und Maschine. Nachdem er ihn anfangs als Hausdiener einsetzt, findet Charlie bald heraus, dass Adam an der Börse um vieles erfolgreicher handelt als er selbst. Der Traum, die Arbeit den Robotern zu überlassen, geht in Erfüllung – fürs Erste.

Der Roboter als Nebenbuhler?

Daneben spielt Gerechtigkeit eine wichtige Rolle in „Machines Like Me“, denn Adam entdeckt, dass Miranda in ein Verbrechen verwickelt war, das nie endgültig aufgeklärt wurde. Die Aufarbeitung des Falls bildet den Leitfaden der Handlung.

Die Welt da draußen steht auf der Kippe. McEwan überblendet frech die Thatcher-Ära mit der Brexit-Ära und beschreibt ein Großbritannien, das von sozialen Unruhen, Krieg, Terroranschlägen und dem Klimawandel bedroht wird. Adams Brüder und Schwestern leiden unter diesen Umständen; viele von ihnen werden depressiv und zerstören sich selbst.

Während Menschen es schaffen, unliebsame Fakten auszublenden, fehlt den Maschinen die Fähigkeit zur Verdrängung. Eine der Pointen des Romans lautet, dass künstliche Intelligenz angesichts der Irrationalität der Welt lieber sich auslöscht als ihre menschlichen Erschaffer.

Die Liebe macht Adam – nicht ohne ironische Zwischentöne McEwans – zum dichtenden Melancholiker, bewahrt ihn aber gleichzeitig vor dem Selbstmord. Der Android möchte Charlies und Mirandas vertrackte Situation entwirren. Die beiden wollen die Vergangenheit hinter sich lassen, heiraten und einen verwahrlosten Jungen adoptieren.

Die Widersprüchlichkeit der Menschheit

Zwischen dem, was sich für Menschen richtig anfühlt, und dem, was ein Programm als optimale Lösung erkennt, klaffen jedoch abermals Welten. Ob Kind, Liebhaber, Freund oder Bruder, Adam werden im Laufe der Erzählung viele Rollen zugewiesen, die seinem Wesen allesamt nicht entsprechen. Während die lernfähige Maschine daran scheitert, die Widersprüchlichkeit der Menschheit zu begreifen und wirkliche Empathie zu entwickeln, lernen auch die Menschen nichts dazu.

„Machines Like Me“ ist eine sorgsam komponierte und stilistisch elegante Erzählung, die ohne den besserwisserischen Plot-Twist auskommt, für den Ian McEwan berüchtigt ist. Der Roman nutzt den gegenwärtigen Diskurs zu künstlicher Intelligenz für ein unterhaltsames Gedankenexperiment, hinkt der einschlägigen Science-Fiction allerdings hinterher.

Man muss sich nicht in die Untiefen der Gattung begeben, um zu erkennen, dass das Thema dort schon weitergedacht wurde. Die bereits erwähnte Serie „Black Mirror“ ist mit künstlicher Intelligenz origineller und radikaler umgegangen. Dagegen wirkt „Machines Like Me“ angestaubt und brav. Statt ein Buch zu lesen, kann man in diesem Fall also auch mit gutem Gewissen fernsehen.

- Die EU und Trump: Beißhemmung in Brüssel - 21. Januar 2025.

- Opposition triumphiert beim Thema Sozialdialog – Fragen zur Rentendebatte - 21. Januar 2025.

- „Skrupellos und ohne Mitgefühl“: Marianne Donven kündigt Posten als Staatsangestellte und verlässt „Conseil supérieur de la sécurité civile“ - 21. Januar 2025.

Headlines

Headlines

Umfrage

Umfrage

Facebook

Facebook  Twitter

Twitter  Instagram

Instagram  LinkedIn

LinkedIn

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.

Melden sie sich an

Registrieren Sie sich kostenlos