Exposition / „Radical software“ au Mudam: Elles et les pixels

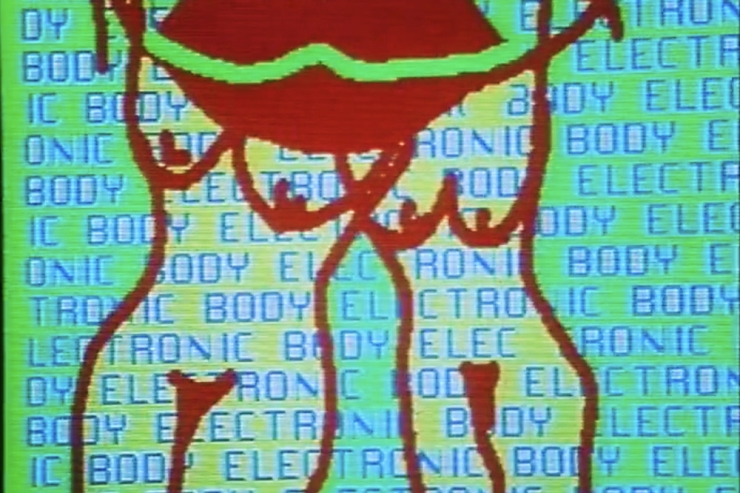

Barbara Hammer, No No Hooky T.V. (1987)

100 œuvres de 50 artistes qui ont marqué l’histoire de l’art numérique sont présentées au Mudam. Un geste féministe pour un contenu bien plus vaste.

Parmi les nombreuses missions que s’est donné le Musée d’art moderne Grand-Duc Jean (Mudam) figure celle d’explorer des pans de l’histoire de l’art qui seraient restés dans l’angle mort. La nouvelle exposition „Radical software: Women, Art and Computing“ en est l’exemple-type. Elle met en avant le premier âge de la création par ordinateur dans une perspective féministe. Les 100 œuvres réalisées entre 1960 et 1991 sur tous types de supports l’ont toutes été par des femmes, 50 au total. Il s’agit de „contrer les récits traditionnels sur l’art et la technologie“. L’exposition est la plus récente étape dans une chronologie féminine et féministe qui remonte à l’origine lointaine de l’ordinateur, identifiée en 1613 dans la première occurrence écrite du terme „computer“. Ce dernier désignait une personne qui accomplissait des calculs mathématiques. Et longtemps, cette tâche fut occupée par des femmes, apprend-on.

Un détournement

Il y a en fait une plus forte teneur féministe dans le parti pris d’exposer des femmes que dans la plupart des œuvres présentées. L’art numérique fut souvent un refuge pour des artistes femmes auxquelles les portes du monde de la peinture restaient fermées. Elles ont surtout, dans un premier temps, expérimenté ce qu’elles pouvaient tirer de la machine. Au-delà de la (re)découverte de nombreuses artistes restées dans l’ombre de ces messieurs, l’intérêt de l’exposition repose dans le florilège captivant des différentes manières que ces artistes ont trouvé pour détourner une avancée technologique au profit de la création artistique.

La première des deux ailes qu’occupe l’exposition, consacrée à la première tranche de la période couverte par l’exposition, baptisée „Des zéros et des uns“, présente des œuvres réalisées à une époque, les années 60, où les ordinateurs pouvaient occuper une pièce entière et que seules l’armée, des instituts de recherche et des sociétés de télécommunications avaient les moyens et l’intérêt d’acquérir. Des artistes pouvaient accéder en soirée et le week-end à ces outils gracieusement mis à disposition, souvent aidés d’ingénieurs. Elles se sont appropriées le langage de la programmation. Certaines sont allées jusqu’à développer leurs propres logiciels. Dans ce premier âge de l’ère numérique, faites sans écran, les œuvres étaient invisibles avant qu’elles ne soient tracées après plusieurs heures.

D’autres se sont inspirées de la répétitivité dont est capable l’ordinateur, en se passant de ces derniers, mais en créant des protocoles qui s’en approchent. L’œuvre la plus spacieuse de l’exposition fut réalisée sur papier par l’artiste allemande Hanne Darboven. „Ein Jahrhundert ABC“, réalisée en 1970-71, est un travail mental et physique, composé de 19 panneaux contenant chacun 42 feuilles de papier, noircies selon son propre système de notation. Peter Haley, auquel le Mudam a récemment consacré une rétrospective, l’avait inscrite à la suite des cubistes et futuristes parmi les artistes qui ont décrit la transformation du corps organique en machine. „Elle se transforme en ordinateur perdu dans ses propres calculs“, a-t-il écrit dans un essai, comme le rapporte la curatrice de l’exposition, Michelle Cotton, qui avait été aussi la curatrice de l’exposition de Haley quand elle œuvrait encore au Mudam – pour cette exposition, c’est en tant que commissaire invitée, elle, qui est devenue directrice de la Kunsthalle de Vienne, qu’elle revient au Luxembourg.

Neige programmée

Parmi les œuvres et performances qui appartiennent à ce premier âge de l’âge numérique, il y a „Outside chance“ de Barbara T. Smith. En 1975, en collaboration avec le scientifique Richard Rubenstein, l’artiste américaine génère une série de 3.000 flocons de neige uniques sur papier, qu’elle jette du sommet d’une tour à Las Vegas, au cours d’une performance filmée par une télévision locale et restituée également sous forme de photos dans l’exposition. A côté, une imprimante compose des poèmes dictés par un ordinateur programmé par Alison Knowles, fondatrice de Fluxus.

Le parti tiré de la matérialité de la machine, que ce soit son fonctionnement ou son esthétique, est au centre de la seconde partie de l’exposition. Les circuits intégrés, notamment, ont inspiré les artistes. Katalin Ladik s’en est servi comme des tablatures pour ses performances vocales que l’on peut réécouter dans l’œuvre „Genesis 01-11“. L’apparition des premiers ordinateurs individuels à la faveur de l’invention des microprocesseurs marque une rupture. Les artistes ne sont plus dépendantes des ingénieurs et peuvent bidouiller leurs machines autant qu’elles le veulent à la maison. Cela leur est d’autant plus profitable qu’elles n’ont souvent pas les moyens financiers d’ouvrir un atelier et n’auraient de toute façon pas eu le temps d’en profiter. La technologie des années 80 permet „une approche plus colorée, figurative et souvent ludique“. Quatre grands écrans posés à même le sol dans le jardin des sculptures présentent des images numériques créées par Charlotte Johannesson.

„Radical software“ rappelle le lien entre le métier à tisser et l’ordinateur dont le terme de software garde d’ailleurs la trace. Les principes théoriques de l’ordinateur remontent à un système binaire inventé en 1801 pour la programmation de motifs sur des métiers à tisser par l’intermédiaire de cartes perforées. En 1837, Charles Babbage échafaude, à partir de là, les principes théoriques qui guideront la fabrication des premiers ordinateurs un siècle plus tard. Son assistante, Ada Lovelace, pousse plus loin le concept en imaginant que cette machine puisse traiter textes, images et musique. C’est à celle qu’on considère maintenant comme la première programmatrice informatique que Dominique Gonzalez-Foerster a rendu hommage en 1989, avec „Ada en ADA“, où elle emploie le langage de programmation ADA pour raconter l’histoire d’Ada Lovelace.

La tentation cyborg

La cinquième et dernière partie est la plus politique et féministe, en reprenant l’assertion de Donna Haraway – „Je préférerais être cyborg que déesse“ – qui pensait que l’imagerie cyborg permettrait de dépasser tout dualisme, y compris de genre. On y rencontre notamment des portraits urbanistiques de Valie Export ou encore la vidéo du ballet informatique de la Brésilienne Analivia Cordeiro en 1973, dans lequel les mouvements des danseuses et des caméras sont dictés et synchronisés par ordinateurs. C’est une manière d’alerter sur les dangers d’une société sous contrôle.

Rebecca Allen pensait que „l’ère de l’ordinateur pourrait permettre la création d’une nouvelle forme d’art“, comme elle s’en confie dans la future publication qui viendra ponctuer le travail de recherche et de synthèse réalisé pour l’exposition. En 1974, elle a créé „Girl lifts skirt“, une des premières œuvres animées par ordinateur. Une femme y relève sa jupe, ce qui fait office de commentaire sur l’absence de perspective féminine dans le développement de la technologie numérique. Au Mudam, à côté, on voit une seconde œuvre de 1981, qui permet de mesurer l’évolution technologique. Dans „Swimmer“, elle fait se mouvoir le premier corps de femme réalisé en 3D. Une pionnière à plus d’un titre.

Jusqu’au 2 février 2025.

- Un livre sur le colonialisme récompensé – Le choix de l’audace - 14. November 2024.

- Trois femmes qui peuvent toujours rêver: „La ville ouverte“ - 24. Oktober 2024.

- Une maison à la superficie inconnue: Les assises sectorielles annoncent de grands débats à venir - 24. Oktober 2024.

Headlines

Headlines

Umfrage

Umfrage

Facebook

Facebook  Twitter

Twitter  Instagram

Instagram  LinkedIn

LinkedIn

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.

Melden sie sich an

Registrieren Sie sich kostenlos