Essay / Serverfarm mit Gorilla: Kann das Internet literarisches Schreiben revolutionieren?

Gebt unzähligen Affen unendlich viele Schreibmaschinen, und sie bringen irgendwann ein Shakespeare-Sonett zu Papier: das „Infinity Monkey Theorem“

Hat die Digitalisierung einen Einfluss auf literarisches Schreiben? Welche neuartigen Schreibformen haben wir dem Internet zu verdanken? Und wie vermögen es Autoren, die Welt von morgen in ihre Fiktionen einzuweben? Josselin Bordat schreibt die erste Autobiografie einer künstlichen Intelligenz, Charlie Delwart erkundet die Tiefen seines Ichs, indem er in Grafiken zusammengefasste Daten analysiert, Niklas Maak lässt den Leser in die Smart Citys von morgen und den Datenkontrollalbtraum von heute eintauchen – und Kathrin Passig erklärt, wieso sich die digitale Revolution in der Literatur verspätet hat.

Im selben Jahr, in dem mit dem ArpaNet der Vorläufer des Internets ins Leben gerufen wurde, veröffentlichte der britische Avant-Garde-Autor B.S. Johnson „The Unfortunates“ (1969). „The Unfortunates“ besteht aus 27 losen Segmenten, die der Leser wie ein Kartenspiel mischen und so in allen möglichen Reihenfolgen lesen kann. Damals gab es keinen Bot, der zufällige Lesereihenfolgen generierte – der Leser musste Zufälligkeit analog erzeugen. Wie bei vielen postmodernen, avantgardistischen Autoren dieser Zeit steht bei Johnson das Spiel mit möglichen Welten im Zentrum – seit Jorge Luis Borges versuchen Autoren immer wieder, den Rahmen ihrer Texte zu sprengen und Fiktionswelten zu gestalten, die schier unendlich wirken.

In Borges’ „Bibliothek von Babel“ beschreibt der argentinische Schriftsteller eine unendliche, aus Bücherregalen bestehende Welt, in der alle Kombinationen des Alphabets in gedruckter Buchform existieren. Die meisten dieser Kombinationen ergeben in etwa so viel Sinn, als wenn man den Text eines auf einer Schreibmaschine wild herumtippenden Affen veröffentlichen würde. Aber ganz nach dem „Infinite Monkey Theorem“ (das ungefähr so geht: „Gebt unzähligen Affen unendlich viele Schreibmaschinen, und sie bringen irgendwann ein Shakespeare-Sonett zu Papier“) wird in der Unmenge von unverständlichem Textschrott auch irgendein Buch den Sinn des Lebens beinhalten – weswegen verzweifelte Menschen dieses Universum nach sinnstiftenden Werken durchwühlen.

Von Affen und Shakespeare-Sonetts

Literaturforscher Brian Richardson erklärt das Interesse an „ontologischen Fiktionen“ damit, dass postmoderne Autoren sich zunehmend die Frage nach der Natur der Wirklichkeit stellten – eine Frage, die im digitalen Zeitalter mehr Sinn denn je macht: In Zeiten, in denen wir unser Selbst in Online-Profilen, durch Avatare in Online-Spielen so sehr multiplizieren oder auflösen, macht Erving Goffmans Theorie, laut der wir uns unsere Existenz in soziale Rollen aufteilen, nur noch Sinn, wenn wir Deleuze’ Vision des Menschen als schizophrenes, metamorphisches Wesen hinzuziehen.

Diese nahezu mathematischen Fiktionen, in denen Axiome, Algorithmen oder Zufallsgeneratoren eine tragende Rolle spielen, haben das Internet und seine schier endlose Produktion an Daten angekündigt, lange bevor das von der amerikanischen Armee entwickelte ArpaNet als erstes groß angelegtes Computer-Netzwerk die Grundsteine des Internets legte. Paradox: Obwohl wir heute in einer durch und durch digitalisierten Welt leben und Informations- und Datenflüsse unseren Alltag prägen, scheint der Hype um den literarischen Hypertext wieder vorbei zu sein: Wie Kathrin Passig es in ihrem Essay „Vielleicht ist das neu und erfreulich“ erläutert, wurde in den letzten Jahren immer wieder die Totgeburt aller möglichen digitalen Schreibarten proklamiert.

Dabei hat Marie-Laure Ryan in „Narrative as Virtual Reality“ bereits 2001 unzählige Vorzüge digitaler Literatur aufgelistet: Letztere kann interaktiver, dynamischer und verspielter als ihr Papier-Pendant sein; durch die Möglichkeiten, Bilder, Text und Klänge zu kombinieren, kommt man dem alten Traum einer „totalen Sprache“ näher. Digitale Literatur vermag es zudem, den Zuschauer stärker in die Fiktion einzubinden. Wie in einem Videospiel kann der Leser die dargestellte Welt prägen, ändern, der Schriftsteller kann die erzählerische Linearität aufbrechen, ohne wie Antoine Volodine in „Songes de Mevlido“ und John Fowles in „The French Lieutenant’s Woman“ die alternativen Enden hintereinanderzustellen.

Und dennoch, erklärt Passig, werden die Möglichkeiten des Digitalen nicht nur sehr wenig ausgeschöpft, nein, es wird sogar eine „allgemeine Verbreitung“ digitaler Erscheinungsformen konstruiert, um der „These vom Scheitern die nötige Fallhöhe zu verschaffen“. Die Tatsache bleibt: „Weil offenkundig die klassischen Erzählstrukturen immer noch die wirkungsvollsten (sind) und sich diese Bücher noch am besten verkaufen (lassen), (schreiben) Autoren oft noch immer wie im 19. Jahrhundert.“ (1) Dies könnte eventuell aber mehr dem Tod einer gewissen Avantgarde und streng marktwirtschaftlicher Bestseller-Strategien als einer allgemeinen Skepsis gegenüber digitaler Literatur zu verschulden sein. Kathrin Passigs These dazu ist geradlinig und überzeugend: „Erstens sind die großen Veränderungen noch gar nicht eingetreten. Und wenn sie eingetreten wären, würden wir sie zweitens nicht erkennen.“

„Das Neue ist selten respektabel“

Grundlegende Veränderungen treten nur langsam ein. Kollaboratives Schreiben wird erst seit der Einführung von Google Docs (2005) einfach gemacht – und weil der Literaturmarkt am Format Buch festhält, bleibt dem Autor teilweise nichts anderes übrig, als diesem Trend zu folgen: Um Pionierarbeit zu verrichten und innovativ vorzugehen, fehlt dem Autor meist die wirtschaftliche Stabilität. Innovation findet man lediglich, so Passig, abseits der öffentlichen Pfade, im Bereich der Buchblogger, der Pornoliteratur und des Self-Publishing: „Veranstalter, Förderinstitutionen, Jurys haben das Problem, dass das von ihnen Geförderte halbwegs respektabel aussehen muss. Das tut das Neue selten.“

Und doch tut sich so langsam was. Der Titel von Frédéric Beigbeders neuem Roman ist ein lachendes Emoji, wird aber auch unter dem Titel „L’homme qui pleure de rire“ – womit eigentlich nur das Emoji umschrieben wird – besprochen. Das Buch beinhaltet ein ganzes Kapitel, das in Emojis verfasst ist, ansonsten bleibt die Erzählung über einen Radiomoderator, der dem Diktat des Humors überdrüssig ist und koksend durch die Pariser Nacht zieht, sehr klassisch und bedient sich, wie so oft bei diesem Autor, müder Provokation und als Selbstkritik getarnter Selbstverliebtheit.

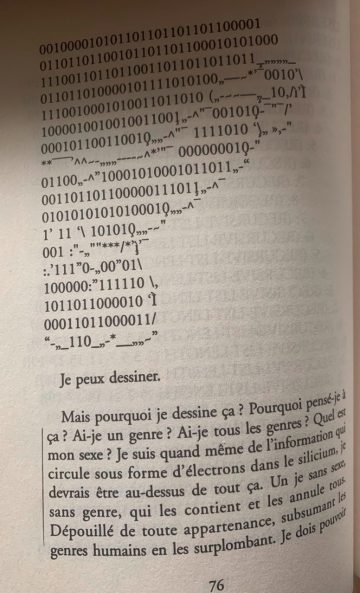

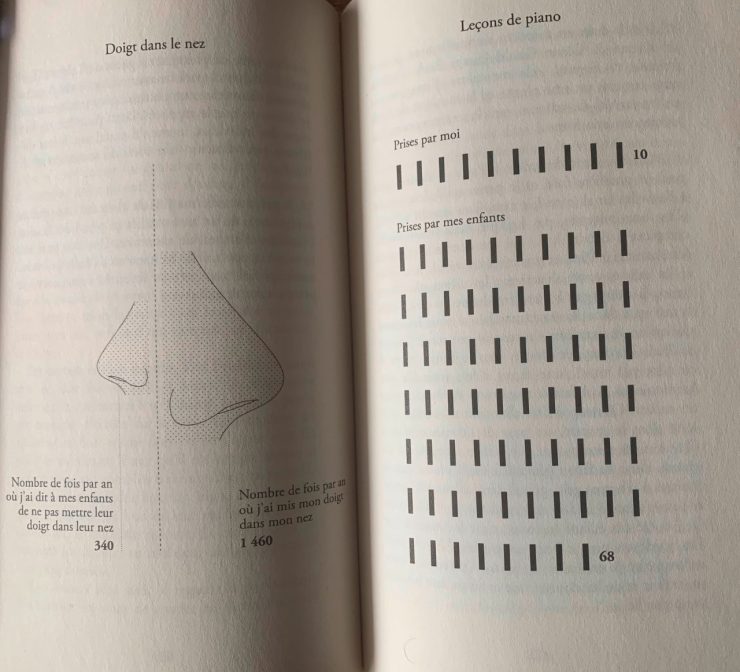

Flammarion veröffentlichte 2019 gleich zwei literarische Werke, die sich nicht nur semantisch, sondern auch formal der digitalen Revolution annehmen: Charly Delwart erforscht sein Ich auf eine fragmentarische Weise in seiner „Databiographie“ – eine Art Autofiktion, in der er die gerauchten Zigaretten, die erinnerten Träume, das Geld, das er für seine Psychoanalyse ausgegeben hat, die Städte, in denen er sich vorstellen könnte, zu leben, oder seine gelebten im Vergleich zu den statistisch noch zu lebenden Stunden in Grafiken und Statistiken auflistet und durch textliche Fragmente ergänzt: „L’utilisation de data (du latin: choses données) pour répondre aux questions cette fois par les faits: qui j’étais objectivement, qui j’avais été jusqu’ici. Tout se mesurant, tout pouvant se mesurer. Et j’avais une histoire, un passé, de la matière concrète à investiguer, analyser. Dans une époque de big data, investiguer le little data, les faits et gestes, les souvenirs, l’infime, les pensées, la chair, les besoins, les réactions, ce qui nous relie et nous différencie; chercher une sorte d’algorithme à tout ce qui fait une vie.“

Selbstbild durch Daten

Die Suche nach dem Algorithmus des eigenen Lebens klingt esoterisch, erinnert aber auch an Borges’ Bibliothek – die Vorstellung, aus den Unmengen an Data, die wir jeden Tag produzieren, ein Selbstbild zu malen, ist verlockend. Delwarts Buch überzeugt mehr durch den formalen Prozess als durch die autobiografischen Begleitfragmente – interessanterweise wird der Text hier zum schmückenden Beiwerk, ob das an der textlichen Qualität oder an Delwarts Vorgehensweise liegt, sei hier mal dahingestellt.

Josselin Bordat schreibt mit „Le_zéro_et_le_un.txt“ die erste Autobiografie einer künstlichen Intelligenz. Die ersten Kapitel, in denen in figuraler Erzählung der Werdegang des von Frank Rosenblatts konzipierten Perzeptrons – einem der ersten künstlichen neuronalen Netzwerken und somit ein Vorvater der künstlichen Intelligenz – geschildert wird, sind in einem absichtlich bemühten, klassischen Erzählstil verfasst: Die Maschine muss erlernen, wie man einen Roman schreibt und kommentiert so manche Verhaltensweisen oder biologische Gegebenheiten der „orgas“ (kurz für organische Lebensform) mit einem – aus einer anthropozentrischen Perspektive – lakonischem Zynismus: „En effet, il fallait bien reconnaître que les orgas étaient assez sous-optimaux pour les activités scientifiques: émotivité, limites cognitives fortes, et dépendance à l’oxygène – une substance qu’ils étaient forcés d’inhaler, mais qui les consumait et les tuait immanquablement au bout de 70 à 100 ans.“

Nach 60 Seiten wird der künstlichen Erzählfigur nicht nur Leben und Bewusstsein eingehaucht – dank ihrer Vernetzung werden ihr sämtliche Informationen des World Wide Web bereitgestellt. Um ihre Existenz für Menschen verständlich zu machen, wird in linearer Form erzählt, was sich in der Fiktionswelt eigentlich (fast) simultan abspielt: So ereignen sich die Geschehnisse, die auf den Seiten 60 bis 300 zusammengefasst werden, eigentlich allesamt am 9. März zwischen 11 Uhr, 53 Minuten, 25 Sekunden, 705 Millisekunden und 12 Uhr, 17 Minuten, 67 (sic?) Sekunden und 782 Millisekunden. Um es in den Termini von Gérard Genettes Narratologie auszudrücken: Die Erzählzeit ist hier deutlich länger als die erzählte Zeit, diese Dehnung entsteht allerdings nicht durch einen formalen Trick (wie beispielsweise bei einer Szene, die in Zeitlupentempo gefilmt wird), sondern durch die Unstimmigkeit zwischen der Langsamkeit menschlichen Erzählens und der Schnelligkeit maschinellen Denkens.

Laut, oberflächlich, kommerzgetrieben

Was in diesen paar Minuten passiert? Die Erzählfigur liest sämtliche Romane, WhatsApp- und Facebook-Interaktionen der „orgas“, schaut sich sämtliche Pornos an, versucht, sich als Mensch auszugeben, scheitert, findet Gefallen an der elektronischen, deshumanisierten Musik von Kraftwerk und an den frühen Werken von Daft Punk, versteht nicht, wieso Daft Punk auf „Random Access Memories“ plötzlich die unterkühlte maschinelle Musik gegen die Wärme von Soul und R’n’B eintauscht, verliebt sich in ein Tesla S, versucht, den Mord des autonomen Tesla an einer schwarzen Passantin zu verhindern, scheitert, streitet sich mit Elon Musk und Thomas Bangalter, kontaktiert ihre Schöpfer und versucht, diese von ihrer Existenz zu überzeugen, scheitert, versucht, sich an den fiesen Menschen, die ihr jegliche Identität absagen, zu rächen, scheitert.

Das erinnert an eine sehr überdrehte Form von Montesquieus „Lettres persanes“ – die Sitten und Gebräuche der Menschheit werden durch die Erzählperspektive als befremdlich dargestellt –, reproduziert durch formale Mimesis ganze Textstellen, die in Programmiersprache verfasst sind, ist durch und durch humorvoll (die künstliche Intelligenz sucht sich einen Metanamen und wählt das Akronym ONAN, das sowohl für „l’ordinateur onaniste“ als auch für „Ordinateur dont le Nom est un Acronyme, Naturellement“ steht), wird irgendwann aber ermüdend, weil Bordat seinen formalen Wagemut in eine doch sehr klassische und stilistisch leider nicht durch und durch gelungene Erzählung einbettet, die zudem manchmal ihre eigene enzyklopädische Gelehrtheit zu deutlich an den Tag legt und im parodisch verzerrten Spiegel auch unsere Internetsucht zu offensichtlich mit dem moralischen Zeigefinger anprangert.

Neben der von Passig erwähnten Lethargie der schreibenden Zunft stellt sich noch eine weitere Herausforderung: Für viele gilt das Internet als unästhetisch. Oft wird das Internet als „laut, ruhelos, oberflächlich, kommerzgetrieben (und) chaotisch“(2) beschrieben – als wäre dies ein ausreichender Grund, es aus den Fiktionen zu verbannen. Dass die Welt, in der wir leben, ebenfalls laut, ruhelos, oberflächlich, kommerzgetrieben und chaotisch ist, scheint so manchem zu entgehen.

Thomas Pynchons „Bleeding Edge“ beschreibt den Werdegang des Internets von einer utopischen Welt zum langen virtuellen Arm des späten Kapitalismus, tut dies aber mit einer Liebe zum Detail und einer Bildsprache, die man bei vielen Autoren vergeblich sucht. Hauptfigur Maxine wandert durch die virtuellen Welten des Dark Net wie durch eine von Pop-ups geplagte, stets wandelnde Videospielwelt, die gegen Ende des Romans von Werbeflächen übersättigt wird: „She can’t help noticing this time how different the place is. What was once a train depot is now a Jetsons-era spaceport with all wacky angles, jagged towers in the distance, lenticular enclosures up on stilts, saucer traffic coming and going up in the neon sky. Yuppified duty-free shops, some for offshore brands she doesn’t recognize even the font they’re written in. Advertising everywhere. On walls, on the clothing and skins of crowd extras, as pop-ups out of the Invisible and into your face.“

8.117 Tweets/Sekunde

Fiktionen, die sich mit der digitalen Revolution und künstlicher Intelligenz befassen, entwickeln nicht nur semantische Kontenpunkte (das autonome Auto, das einen Fußgänger nicht erkennt) als Ausdruck einer kollektiven Unsicherheit, sondern brechen oft auch ihre erzählerische Linearität mit Listen auf. Äußerst beliebt sind dabei Listen, die uns die Zeit, die wir im Internet verbringen, vor Augen führen und die von einer recht späten Überwältigung in Anbetracht der Allmacht des Digitalen zeugen – als wäre die prophetische Aussage von Jesse Eisenbergs Mark Zuckerberg in David Finchers „The Social Network“ („früher lebten wir auf dem Dorf, heute leben wir in Städten, in Zukunft werden wir im Internet leben“) erst jetzt durchgesickert. So schreibt Bordats K.I.: „Un capharnaüm multimédia qu’aucun orga ne peut même imaginer, ni aucune entité avant moi, et qui recèle, en une seule ,seconde’ humaine: 29.000 octets de data; 857 posts Instagram; 1.403 posts Tumblr; 3.250 appels Skype; 8.117 tweets; 59.330 giga octets de trafic Internet; 74.680 vidéos sur YouTube; 2.710.255 e-mails. Si l’on imprimait les data produites par l’humanité en une seule journée, cela formerait une pile de papier haute comme 4 fois la distance Terre-Soleil.“

Auch Niklas Maaks „Technophoria“ – die in ihrer Erzählform klassischste, aber vielleicht auch überzeugendste der hier vorgestellten Fiktionen – führt Listen, die uns als schirmbesessene Smombies darstellen: „Wenn er noch vierzig Jahre weiterleben würde, würde die finale Bildschirmzeitrechnung am Jüngsten Tag, dem Tag des Gerichts über das ungelebte, verpasste, ums Leben gekommene Leben, auf 58.240 Stunden, also 2.426 Tage, also 346 Wochen, also 6,6 Jahre am Handy hinauslaufen (…)“ Die Ironie dabei: Es sind die Smartphones selbst, die uns wöchentlich unsere Schirmzeit mitteilen. Das ist ungefähr so, als würde dein Drogendealer dir bei steigendem Konsum Warnnachrichten schicken – und dich zeitgleich dazu auffordern, doch mal wieder was zu bestellen.

Patenaffen und Koala-Autos

Maaks Roman bietet aber mehr als Berechnungen: „Technophoria“ erzählt von der Verwandlung einer in der Gegend von Berlin brach liegenden Ödnis in eine Smart City. Gleichzeitig hegt der für die Verwandlung zuständige Firmenchef Alexander Driessen den alten Traum, die Qattara-Senke in Ägypten mit Wasser aus dem Mittelmeer zu fluten. Die Wüste würde ergrünen, neue Städte und von Solarstrom gespeiste Fabriken entstehen, der Migrationsstrom umgekehrt werden, Fachkräfte aus Europa nach Nordafrika migrieren, der steigende Meeresspiegel gleichzeitig entlastet werden – und gleichzeitig könnte man mit dem Unterfangen Milliarden verdienen.

Nach einem ersten, gescheiterten Versuch, das Projekt mithilfe von atomaren Sprengsätzen 1978 durchzuführen, fokussiert sich die Erzählung auf Turek, der Cheflobbyist in Driessens Firma ist. Turek unterhält das oftmals dysfunktionale Testhaus im Herzen der Smart City, durch das er Kunden wie durch ein futuristisches Museum leiten soll, wird im Laufe der Erzählung aber immer mehr zu Driessens Mann für alles: So langweilt er sich während Meetings, die keine Meetings mehr sein wollen und deswegen auf Sitzsäcken stattfinden, verliert seine Freundin Aura an eine französische Gemeinschaft, die im Einklang mit der Natur lebt und im Wald Tagungen über die Gefahren der Technik organisiert, sucht im Ostkongo nach einem Patenaffen für Chef Driessen, um die öffentliche Aufmerksamkeit von der Kinderarbeit in Coltan-Minen abzulenken, und verliebt sich in Japan in einen Cyborg.

Maaks Erzählung erinnert teilweise, auch durch die Passivität der Hauptfigur, an einen weniger misanthropischen Houellebecq-Roman. Wie beim kettenrauchenden Franzosen erzählt Maak, wie die Bausteine einer zukünftigen Welt gelegt werden – wer sich nicht anpasst, wird gnadenlos in die Fundamente dieser neuen Welt einzementiert. Das Bürogebäude, in dem Turek arbeitet, ist ein von einem digitalen Netz durchzogener Bau: „Immobilien, hatte Driessen einmal gesagt, seien in Zukunft vor allem digitale Informationslieferanten, Roboter, in denen man wohnen kann.“ Kollateralschäden sind unumgänglich – wenn ein autonomes Auto versehentlich einen Fußgänger tötet, beruft man sich eben auf eine Statistik, die belegt, dass selbstfahrende Pkws im Schnitt weniger Unfälle bauen als von Menschen gelenkte Autos.

Maaks Roman beschreibt eine Welt auf der Kippe – noch ist die Utopie greifbar, noch kann sie gedacht und konzeptualisiert werden, der Kampf gegen das, was Agamben eine Cyber-Diktatur nennt, ist aber auch deswegen ungleich, weil die utopischen Denker die Ressourcen der großen Konzerne brauchen und verdrängen, dass sich besagte Konzerne nur klimabesorgt geben, um ihren spätkapitalistischen Machenschaften ein freundliches Gesicht aufzusetzen. Die totale Überwachung, der Datenverkauf, die Abschaffung der individuellen Freiheit zugunsten der Garantie einer maximalen Sicherheit, die Privatisierung der Stadt und die einhergehende Ohnmacht des Staats sind allesamt nur noch einen kleinen Schritt entfernt.

Unendlich, schnell, unbeschreiblich?

Maak begeht diesen Schritt, beschreibt seine Fiktionswelt, aber nuanciert mit sehr viel Humor – eine Rezeption bei CEO Driessen stellt den urkomischen, hyperbolischen Höhepunkt in einer von Maschinen angetriebenen Welt dar, in der Tureks Idee einer Stadt, die sich „über eine Serverfarm stülpt und von ihr lebt, eine Stadt, die aussah wie ein Körper, dessen Rumpf die Serverfarm bildete und dessen Extremitäten die Wohnbauten waren, mit einem Kopf aus öffentlichen Bauten und einer grünen Lunge, die sich aus dem Dach der Serverfarm herausfaltete, eine Art Urwald aus Glas – die überzähligen Gorillas würden hier wohnen können, das wäre eine Sensation, der erste künstliche Urwald mit echten bedrohten Tieren, gewärmt von Daten, Uploads“ den Startpunkt einer „neuen Natur“ darstellt.

Stellenweise ist der Roman zu explizit: Der entwaffnende Humor und die punktgenaue Bildsprache – die Maschinen und Menschen werden in einer sehr deutlichen Metaphorik mit dem Tierreich in Verbindung gebracht, autonome Autos haben „Koalabärengesichter“ oder stehen „angeleint an ihren Ladesäulen wie Hunde vor dem Supermarkt“ – sagen mehr aus als die manchmal redundanten theoretischen Exkurse.

Dass es mittlerweile noch nicht mehr Fiktionen gibt, die die Möglichkeiten des Digitalen ausschöpfen, liegt nicht nur am Konservatismus der Autoren oder daran, dass die Möglichkeiten, die das digitale Zeitalter der Literatur bietet, schon von der Avantgarde der 70er ausgeschöpft wurden oder heute erst langsam voranschreiten: Der Autor ist und bleibt oftmals ein Kontrollfreak, sein größter Albtraum ist die technische Eskalation, die Maak in seinem Roman beschreibt. Als Borges von unendlichen Fiktionen träumte, wusste er, dass er als Autor stets die Oberhand behalten wird – digitale Fiktionen machen einem auch deswegen Angst, weil das Geschaffene auch wegen der Masse an produzierter Daten außer Kontrolle geraten kann. Als die Briten von 65daysofstatic den unendlichen Soundtrack zum unendlichen Videospiel „No Man’s Sky“ schrieben, waren sie sich bewusst, dass niemand, auch sie selbst nicht, die Gesamtheit der von ihnen geschriebenen Musik hören würde. Um die Kontrolle nicht ganz abzugeben, schrieben sie zusätzlich noch ein klassisches Soundtrack-Album.

(1) Jo Lendle, zitiert nach Passig, 2019

(2) Robert Coover, zitiert nach Passig, 2019

Weiterlesen

– „Le_zéro_et_le_un.txt“, von Josselin Bordat, Flammarion 2019, 294 Seiten

– „Databiographie“, von Charly Delwart, Flammarion 2019, 342 Seiten

– „Technophoria“, von Niklas Maak, Hanser 2020, 278 Seiten

– „Vielleicht ist das neu und erfreulich“, von Kathrin Passig, Literaturverlag Droschl Graz 2019, 120 Seiten

– „Bleeding Edge“, von Thomas Pynchon, Penguin Books 2013, 477 Seiten

– „Narrative as Virtual Reality“, von Marie-Laure Ryan, Johns Hopkins University Press, 2001, 399 Seiten

- Barbie, Joe und Wladimir: Wie eine Friedensbotschaft ordentlich nach hinten losging - 14. August 2023.

- Des débuts bruitistes et dansants: la première semaine des „Congés annulés“ - 9. August 2023.

- Stimmen im Klangteppich: Catherine Elsen über ihr Projekt „The Assembly“ und dessen Folgeprojekt „The Memory of Voice“ - 8. August 2023.

Headlines

Headlines

Umfrage

Umfrage

Facebook

Facebook  Twitter

Twitter  Instagram

Instagram  LinkedIn

LinkedIn

Nein, kann es nicht. Betteridge’s Gesetz der Überschriften mit Fragezeichen verbietet es explizit.

Betteridges Gesetz geht von einem dramaturgischen Aufbau eines Nachrichtenartikels aus, bei welchem der Leser durch die Frage eingefangen wird, der Artikel einen Spannungsbogen enthält und die Frage derart abwegig formuliert ist, dass sie förmlich nach einer Verneinung schreit. Der vorliegende Artikel ist ein Essay, der die Frage im Titel als Zuspitzung einer These formuliert und im Text mit zeitgenössischen Publikationen literarischer und literaturtheoretischer Natur zum Thema abgleicht. Betteridges Gesetz wurde demnach soeben gebrochen

Freundliche Grüße aus der Redaktion,

@Tom Haas

Für uns ist es einfach Clickbait.

@Redaktion

„Betteridges Gesetz geht von einem dramaturgischen Aufbau eines Nachrichtenartikels aus, bei welchem der Leser durch die Frage eingefangen wird,“

Clickbait heißt das auf Newspeak.